Article invité.

MYG. connaît bien le monde universitaire, et notamment les filières littéraires. J’ai répondu favorablement à sa proposition de fournir une analyse méthodique, froide et circonstanciée de la thèse en littérature d’Idriss Aberkane dans le contexte des questions que posent ses mensonges sur son parcours académique. Vous allez voir que cette thèse est loin de correspondre aux canons du genre et ne s’est pas déroulée dans les règles de l’art.

Acermendax

« Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble d’exactitude. » Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au noir, 1968.

Préambule

Le présent article n’a pas pour vocation de déterminer si Idriss J. Aberkane a, oui ou non, rédigé, soutenu et validé une thèse de doctorat en Littérature comparée : le fait est établi et n’est donc plus sujet à discussion. Par ce travail de clarification et d’analyse, je ne remets pas en cause la réalité des faits, mais tente de comprendre, à partir des éléments dont nous disposons en ligne, dans quelles conditions scientifiques et académiques cette thèse de doctorat a été préparée, rédigée et soutenue, mettant ainsi en perspective un ensemble d’informations sourcées quant aux circonstances de production d’un travail censément de haut niveau. Mon analyse s’articule en deux parties : un premier volet – soit le présent texte –, portant sur les conditions de préparation et de soutenance de ladite thèse, et un second volet – un texte actuellement en préparation –, abordant sa forme et son contenu proprement dits.

Dans le cadre d’un travail de vérification cherchant, sinon la vérité, du moins l’exactitude, rappelons que, pas plus que l’existence d’une source ne démontre en elle-même la véracité des interprétations qui lui sont potentiellement attachées, de même l’absence d’une information en ligne ne suffit-elle pas à prouver son inexistence. En ce sens, il est possible, pour ne pas dire probable, que, faute d’informations immédiatement disponibles ou en raison d’un éparpillement trompeur des données, ce compte-rendu omette de bonne foi des éléments biographiques, bibliographiques ou scientifiques pourtant utiles à l’analyse.

La nature du présent texte engage par elle-même à préciser d’où l’on parle et, sans entrer dans les détails, j’aimerais ici souligner trois points. D’une part, je ne connais ni Idriss J. Aberkane, ni aucun des acteurs engagés dans son Doctorat en Littérature comparée : ce ne sont donc pas des motifs personnels qui fondent mon initiative. D’autre part, si je ne partage pas son champ d’études, j’évolue dans une discipline connexe, laquelle offre assez de métier pour analyser à profit les éléments académiques et scientifiques à notre disposition. Enfin, s’il est indéniablement plusieurs raisons qui ont motivé ce travail de décortication, la première d’entre elles réside dans la volonté de montrer qu’un diplôme en Lettres de haut niveau ne constitue pas une certification au rabais et que, mutatis mutandis, il faut, pour l’obtenir dans de bonnes conditions, autant de rigueur, de précision et de travail qu’en mettent, dans leurs démonstrations, les spécialistes des sciences formelles et des sciences expérimentales.

Par souci de clarté, j’ai opté, à chaque fois qu’il m’était permis, pour une traduction française des mots, des expressions ou des citations originellement produits dans une langue étrangère. Sauf indication contraire, les traductions sont de moi.

Enfin, à tout seigneur tout honneur, nous utiliserons ici, très exceptionnellement, le “nous” de modestie.

MYG

Mercredi, le 28 février 2022.

_________________________

I. Le jury de la thèse

La thèse de doctorat : rappel des faits

Comme en atteste le répertoire national que constitue le site Thèse.fr, Idriss J. Aberkane est l’auteur d’au moins deux thèses de doctorat reconnues par l’État français. L’une d’elles, intitulée Ballade de la conscience entre Orient et Occident : une perspective soufie sur la conscience occidentale, connectant The Kasidah de R. F. Burton et The Waste Land de T. S. Eliot, a été préparée à l’École doctorale des Humanités de l’Université de Strasbourg sous les directions conjointes des Professeurs Éric Geoffroy (Université de Strasbourg) et Patrick D. Laude (Université de Georgetown au Qatar[1]), puis soutenue, dans cette même Université en date du 16 juin 2014. Cette thèse lui octroyé un titre de Docteur en Études méditerranéennes et orientales. Né le 23 mai 1986, Aberkane, au moment de la soutenance, venait de fêter son vingt-huitième anniversaire, ce qui constitue en effet un âge remarquablement jeune – sans être exceptionnel non plus – pour l’obtention d’un doctorat en Lettres au sein du système français.

Le jury de thèse : rappel des faits

Son jury de thèse comprend 6 membres :

- Éric Geoffroy : co-directeur de thèse ;

- Patrick D. Laude : co-directeur de thèse ;

- Amira El-Zein : rapporteur ;

- Jean-Yves Heurtebise : rapporteur ;

- Paul Bourgine : examinateur ;

- Pierre Collet : président du jury.

La composition du jury peut être vérifiée sur le site Thèses.fr, sur l’une des pages de titre de la thèse de doctorat, publiée sur le site d’archives en ligne HAL, et, in fine, sur le diplôme délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche mis à disposition par Aberkane sur son site.

II. Les membres du jury

Parcours et publications

a. Éric Geoffroy (co-directeur de thèse)

Éric Geoffroy, islamologue spécialiste de la spiritualité soufie, est Professeur émérite[2] de l’Université de Strasbourg, en France. Vous trouverez des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique de Geoffroy sur son site personnel (lequel comprend un curriculum vitae détaillé), sa page IdRef, sa page Academia, sa page Wikipédia (également disponible en anglais, en allemand et en arabe) et sa page Facebook[3].

À l’aune d’un curriculum vitae bien sourcé, le parcours académique et scientifique de Geoffroy semble tout à la fois solide et cohérent. Sans entrer dans le détail de son cursus, signalons qu’après une Maîtrise d’Histoire, option Monde arabe, décrochée à l’Université d’Aix-Marseille I en 1985, et une Licence d’arabe, obtenue à l’Université Lyon II en 1986, Geoffroy passe le CAPES d’arabe, avant de soutenir, en 1993, à l’Université d’Aix-Marseille I, une thèse de doctorat intitulée Le soufisme en Égypte et en Syrie : implications culturelles et enjeux spirituels : fin époque mamelouke-début période ottomane. Consécration de son parcours académique, Geoffroy décroche cinq ans plus tard, à l’Université Aix-Marseille I[4], une Habilitation à diriger des recherches, laquelle n’est cependant pas répertoriée sur le site Thèses.fr.

À partir de 1995 et jusqu’en 2020, il est enseignant-chercheur au Département des Études arabes de l’Université de Strasbourg, l’un des centres historiques de l’Orientialisme en France. Parmi ses différentes activités scientifiques, il a dirigé ou co-dirigé en France 28 thèses de doctorat, dont celle d’Aberkane, toutes dans son domaine d’expertise.

Enfin, sa riche liste de publications, comportant tout à la fois articles et ouvrages techniques destinés aux universitaires et travaux de vulgarisation ouverts au grand public, fait état de maisons d’édition sérieuses et reconnues, telles que, par exemple, Albin Michel, Fayard, Flammarion, Garnier, les Presses universitaires de France, le Seuil ou l’Harmattan (en France), Brepols (en Belgique) ou encore Routledge (en Grande-Bretagne).

Il est à noter qu’en islamologue pointu, Geoffroy parle couramment l’arabe, comme en témoigne par exemple cette vidéo dans laquelle il répond aux questions d’un journaliste de la chaîne France 24 arabe. Son parcours académique est du reste émaillé de séjours plus ou moins longs en pays arabophones, plus particulièrement en Syrie où, de 1989 à 1992, il est allocataire de recherche à l’Institut Français d’Études Arabes de Damas (IFEAD)[5], puis en Égypte, pays dans lequel il accomplit, entre 1994 et 2008, plusieurs missions scientifiques à l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAOI) ainsi qu’au Centre d’Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales (SEDEC), tous deux sis au Caire. Son site professionnel comprend également un volet en langue arabe.

En conclusion, il est évident que Geoffroy, islamologue arabisant de haut niveau, possède les qualifications universitaires et les compétences techniques permettant d’encadrer un travail de doctorat traitant des influences soufies sur la poésie anglaise de la fin du 19e siècle.

b. Patrick D. Laude (co-directeur de thèse)

Patrick D. Laude, littéraire spécialiste des relations entre poésie et spiritualité en Orient et en Occident, est Professeur de Théologie à l’École des Relations internationales de l’Université de Georgetown au Qatar. Vous pouvez trouver des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique de Laude sur sa page professionnelle, sa page IdRef, sa page ResearchGate et sa page Wikipédia (également disponible en anglais).

Avant que de plonger dans le parcours de Laude, précisons que l’Université de Georgetown au Qatar constitue une antenne de l’Université de Georgetown – elle-même située à Washington D.C. (aux États-Unis) –, implantée depuis 2005 à Doha, capitale du Qatar.

Comme Geoffroy, Laude est un universitaire qualifié dont le parcours se reconstitue aisément à partir de son curriculum vitae et de différentes notices biographiques disponibles en ligne. Admis à l’École Normale Supérieure[6] à Paris, en 1979, il obtient tout d’abord une Licence en Histoire à l’Université Sorbonne Paris-IV[7], puis, en 1982, une Maîtrise en Philosophie au sein de cette même institution. Trois ans plus tard, il décroche un Doctorat en Littérature française à l’Université de l’Indiana (aux États-Unis) ; doctorat sur lequel nous n’avons trouvé aucune indication en ligne. En 1991, il rejoint l’équipe de l’Université de Georgetown, aux États-Unis, avant de prendre, en 2006, un poste de Professeur au sein de son antenne qatarie alors fraichement implantée.

Le travail de Laude semble se situer au confluent de la poésie, des mysticismes orientaux (islamique, juif et indien), de la tradition chrétienne (avec le quiétisme) et du comparatisme entre les traditions spirituelles orientales et occidentales. Sa liste de publications, également fournie, témoigne de maisons d’édition reconnues, à l’instar de l’Harmattan (en France), Peter Lang (en Suisse), State University of New York Press (abr. Sunny Press), Indiana University Press (aux États-Unis) ou Palgrave Macmillan (en Grande-Bretagne).

Selon le répertoire Thèses.fr, Laude n’a dirigé qu’une seule thèse de doctorat en France, à savoir celle d’Aberkane, ce qui, en l’état, n’a rien de surprenant : dans la mesure où sa carrière d’enseignant s’est déroulée aux États-Unis et au Qatar, il est probable que les travaux encadrés par ses soins aient été validés dans d’autres pays que la France et qu’ils ne soient, de ce fait, pas consignés sur ce site.

Il est à noter que, selon sa page professionnelle et sous réserve d’informations non divulguées, Laude ne maîtrise ni l’arabe, ni aucune langue orientale ayant façonné la mouvance soufie – mais, outre le français et l’anglais, qui constituent ses deux langues de publication, le grec et le latin. Je mentionne cependant que sa page ResearchGate fait état d’un article en arabe au moins, publié en 2014. Sans plus d’indication, il est difficile de déterminer si celui-ci a été rédigé en arabe par Laude lui-même ou s’il fut objet d’une traduction ultérieure à partir du français ou de l’anglais.

Quoi qu’il en soit de sa maîtrise de l’arabe, son apport dans l’encadrement de cette thèse se justifie pleinement, d’une part, par son travail sur les mysticismes orientaux, d’autre part, par sa connaissance des intellectuels européens ayant abondamment commenté la tradition soufie – à l’instar de René Guénon ou Frithjof Schuon – et, enfin, par l’approche comparatiste privilégiée au sein de ses travaux.

Pour conclure, le solide parcours académique, les nombreuses publications scientifiques et, in fine, l’expertise comparatiste de Laude justifient la co-direction d’une thèse portant sur la rencontre entre tradition soufie et poésie anglophone.

c. Amira El-Zein (rapporteur)

Amira El-Zein, littéraire de formation spécialisée dans la poésie arabo-musulmane et les rapports culturels entre Orient et Occident, est Professeur associée d’Arabe à l’École des Relations internationales de l’Université de Georgetown au Qatar. Son travail s’articule autour de trois axes : sa recherche fondamentale dans le domaine de la Littérature comparée, son activité de traductrice (de l’anglais et du français vers l’arabe et inversement) et, enfin, son œuvre de poétesse, en arabe et en anglais. Vous pouvez trouver des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique d’El-Zein sur sa page professionnelle, sa page Academia (laquelle comprend un curriculum vitae détaillé), sa page ResearchGate et sa page LinkedIn.

Après avoir obtenu un Bachelor en 1980, puis un Master en 1981, tous deux à l’Université libanaise, à Beyrouth (au Liban), El-Zein décroche en 1984 un DEA en Littérature arabe et islamique à l’Université Sorbonne Paris IV et, une année plus tard, au sein de cette même institution, deux Maîtrises successives, l’une en Traduction simultanée et l’autre en Traduction consécutive. En 1995, elle obtient, à l’Université de Georgetown, un Doctorat en Langue et Littérature arabes sur lequel nous n’avons pas trouvé plus de précision en ligne. Après un passage de quatre ans comme Professeure assistante à l’Université Tufts (aux États-Unis), El-Zein rejoint l’Université de Georgetown au Qatar en tant que Professeur associée.

Sa liste de publications scientifique proprement dite, qui comprend deux monographies ainsi que de nombreux articles spécialisés[8], fait elle aussi état de maisons d’édition reconnues, comme les University California Press (aux États-Unis), Routlege (en Grande-Bretagne) ou Brill (aux Pays-Bas).

Par ailleurs, El-Zein compte au nombre de ses travaux scientifiques la traduction d’auteurs réputés tels que le poète Mahmoud Darwich (de l’arabe vers l’anglais), l’écrivain Antonin Artaud (du français vers l’arabe), le critique d’art Gaëtan Picon (du français vers l’arabe) ou le philosophe Benjamin Walter (du français vers l’arabe), démontrant ainsi des connaissances indubitables dans les domaines de la Linguistique et du Comparatisme.

Si l’on se réfère au répertoire Thèses.fr, El-Zein n’a été rapporteur que pour une seule thèse de doctorat en France, à savoir celle d’Aberkane. Mais là encore, comme pour Laude, il ne semble pas anormal qu’une carrière académique accomplie aux États-Unis et au Qatar donne lieu à des suivis de thèses hors du giron français.

Comme déjà mentionné, El-Zein est une polyglotte confirmée, diplômée à la fois en littérature et en traduction, et pratiquant l’arabe, l’anglais et le français avec un haut degré de technicité. Son curriculum vitae démontre en outre que, du Liban, sa carrière l’a menée en France, aux États-Unis et au Qatar, pays dans lesquels sa formation linguistique n’a pu que se parfaire et s’aiguiser.

Au vu de son expertise dans la poésie arabe, de son ancrage au sein des études comparatistes et de ses compétences linguistiques avérées, l’engagement d’El-Zein comme rapporteur de thèse semble, là aussi, tout à fait justifié.

d. Jean-Yves Heurtebise (rapporteur)

Le domaine d’expertise de Jean-Yves Heurtebise est, de prime abord, plus difficile à établir, ce en raison du caractère hétérogène de ses champs de recherche. Signalons tout d’abord qu’il se présente aujourd’hui comme un sinisant[9], et plus particulièrement comme un spécialiste des relations entre la Chine et l’Occident.

Il est, depuis 2007, Professeur assistant au Département de Français de l’Université catholique FuJen, à Taipei (Taïwan), et Chercheur associé au Centre d’Étude Français sur la Chine Contemporaine (CEFC), à Taipei et à Hong-Kong (en République populaire de Chine), lequel centre est affilié au CNRS ainsi qu’au Département des Affaires étrangères de l’État français. Vous trouverez des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique d’Heurtebise sur sa page professionnelle (laquelle présente un curriculum vitae sélectif), sa page Google Scholar, sa page ResearchGate, sa page Academia, son numéro ORCID et sa page Wikimonde.

Heurtebise a soutenu en 2007 une thèse de doctorat préparée à l’Université Aix-Marseille I intitulée Penser la vie : la vie comme liaison. Il semble que celle-ci se situe dans la tradition du Vitalisme, un courant philosophique postulant que les êtres vivants ne se résument ni à leurs propriétés physico-chimiques, ni à leur âme, mais qu’ils sont traversés par un principe vital distinct de la matière.

Faits intéressants : sur sa page LinkedIn, Heurtebise prend soin de préciser que sa thèse a été validée en Histoire et Philosophie des sciences et des technologies. Il en indique de surcroît (en anglais) un titre plus précis et plus complet, à savoir La notion de vie : le rôle des métaphores épistémiques en Sociologie et en Biologie[10]. Trois réflexions s’imposent.

Tout d’abord, s’ils peuvent paraître convergents, les sens respectifs de ces deux titres diffèrent sensiblement. En effet, si le premier, accompagné de son résumé, évoque plutôt la réalité même de la vie, telle qu’elle peut être définie, comme processus dynamique, par des biologistes, des chimistes ou des médecins, le second, lui, désigne la notion de vie, c’est-à-dire son idée ou sa représentation abstraite, telle qu’appréhendée par des philosophes, des littéraires, des linguistes ou tout autre spécialiste faisant profession d’étudier la langue et les concepts.

Ensuite, tel qu’il se présente, ce second titre dessine les contours d’un travail qui consisterait à relever, dans un corpus de textes issus de la Biologie et de la Sociologie, les occurrences du terme “vie”, puis à analyser de manière ciblée celles qui témoigneraient d’un emploi métaphorique, c’est-à-dire imagé, facilitant la transmission d’une connaissance. On remarque que le type de recherche esquissé par le second titre, à mi-chemin entre la littérature (ici l’analyse de tropes[11]) et la philosophie (en particulier l’épistémologie), ne présente a priori aucun point commun avec le résumé publié sur Thèses.fr, ni avec les mots-clefs qui lui sont accolés, tels qu’“individu”, “vie” ou “vitalisme”.

Enfin, notons que ni le résumé précité – qui semble indiquer une réflexion sur le courant philosophique du Vitalisme –, ni le contenu que je déduis du second titre – lequel présage d’une recherche linguistico-littéraire portant sur un certain type de métaphore – ne correspond explicitement aux domaines de l’Histoire ou de la Philosophie des Sciences et des Technologies dont se réclame la mention indiquée sur LinkedIn. En effet, le premier relèverait plutôt de la Philosophie ou de l’Histoire de la Philosophie et le second de la Littérature, de la Linguistique ou de la Sociologie.

Quoi qu’il en soit, deux ans après sa soutenance, Heurtebise bifurque vers un champ de recherche radicalement nouveau, à savoir la Sinologie, sans que ce repositionnement scientifique ne trouve explication dans les différentes notices professionnelles disponibles en ligne. Sur sa page professionnelle, il se présente ainsi comme un comparatiste confrontant « catégories cognitives et représentations culturelles [des] mondes européens et chinois » à travers les prismes de l’histoire de la philosophie, de la pensée environnementale et de l’esthétique du cinéma. Entre 2009 et 2016, il effectue une longue série de séjours de recherche dans différentes Universités chinoises, comme la Tsinghua University, à Pékin (en Chine), ou la National Dong Hwa University, à Hualien (à Taïwan). Ses plus récents projets, stipendiés par le Ministère de la Science et de la Technologie de Taïwan, portent essentiellement sur la réception de la pensée chinoise dans l’Idéalisme allemand.

Sa liste de publications, qui comprend une monographie ainsi qu’une très honorable série d’articles consacrés aux rapports entre Chine et Occident, témoigne de parutions dans des maisons d’édition de référence, à l’instar de Brill (aux Pays-Bas) et de Peter Lang (en Suisse). Ajoutons qu’il a publié un nombre d’articles assez élevé dans la revue à comité de lecture Monde Chinois. Nouvelle Asie (en France), dont il est rédacteur en chef depuis 2017.

Heurtebise a été rapporteur d’une seule thèse française, à savoir celle d’Aberkane. Notons qu’outre son ancrage académique hors de l’Hexagone, il est sensiblement plus jeune que les trois membres du jury présentés plus haut et que, partant, il ne se situe pas au même stade d’avancement de sa carrière[12].

Selon sa page LinkedIn, il dispose de compétences professionnelles complètes en anglais et en allemand, de compétences professionnelles en chinois et, dans une moindre mesure, de connaissances en italien, en latin et en grec ancien. On ne trouve nulle mention d’une éventuelle maîtrise de l’arabe, du persan ou de tout autre idiome propre à la tradition soufie.

Au vu de son premier domaine d’études supposé, à savoir la philosophie vitaliste, de son domaine d’expertise actuelle, soit les rapports entre culture chinoise et culture occidentale, et de ses compétences linguistiques centrées sur des langues européennes ainsi que sur le mandarin, tout indique qu’Heurtebise ne possède pas les compétences pour être rapporteur d’une thèse de doctorat en Littérature comparée traitant de pensée soufie et de poésie anglaise. Dans le présent cas, la seule intersection commune aux deux chercheurs, à savoir l’approche comparatiste[13] entre Orient et Occident, ne suffit pas à justifier la rédaction de ce rapport, les civilisations, les corpus, les langues, les genres littéraires, les époques et les thèmes traités par chacun d’eux étant, au demeurant, tout à fait différents.

Nous ajoutons ici trois faits, présentant selon nous un certain intérêt au regard de l’analyse. D’une part, à supposer qu’elle soit exacte, la page Wikimonde consacrée à Heurtebise fait état de deux collaborations scientifiques avec Aberkane, largement antérieures à la soutenance de thèse. D’abord, ils auraient planché de concert sur une conférence intitulée Kinesthesia and Cognition : Towards the Merleau-Pontian Universes[14], présentée par le seul Aberkane lors d’une École d’été organisée en 2007 par le Center for the Study of Language and Information (CSLI), à l’Université de Stanford (aux États-Unis). Il semble ensuite que, dans le sillage de cette conférence, Heurtebise ait approfondi cette notion d’univers merleau-pontien dans le cadre d’une étude portant sur la danse, laquelle donnera lieu à un article publié en 2011 dans un ouvrage collectif paru aux Éditions Sorbonne Nouvelle : “Penser la danse ou Qu’est-ce qu’un corps? (un Univers Merleau-Pontien)”[15]. La chronologie et la nature des rapports d’influence scientifique entre Heurtebise et Aberkane n’étant pas clairement exposées, nous nous bornerons à constater que leur collaboration sur ces domaines que sont la kinesthésie et la philosophie continentale française – sans rapport apparent avec leurs domaines d’expertise premiers –, remonte à 2007[16] au moins, soit à sept ans avant la soutenance d’Aberkane[17].

D’autre part, la section dévolue aux recommandations sur sa page LinkedIn fait état de deux commentaires, tous deux écrits par Aberkane. Ceux-ci, élogieux comme il est de coutume au sein de cette rubrique, sont publiés en 2012 et en 2015, soit respectivement deux ans avant et une année après la soutenance en question. Dans ces commentaires, rédigés en anglais, il y décrit Heurtebise comme un « chercheur exceptionnel dont la pensée dépasse de loin l’éventail d’une érudition encore plus vaste » (2012), laquelle inclurait les courants philosophiques de l’Orient et de l’Occident, les traditions artistiques, le développement durable, la gestion et l’entreprenariat[18]. Il y souligne également ses qualités extraordinaires d’enseignant et de mentor, indiquant que « pour tout ce qu’il sait [lui-même] en philosophie, en esthétique, en éthique et en histoire des civilisations, il y a une très forte probabilité que ce soit […] Heurtebise qui le lui ait d’abord enseigné » (2015)[19].

Enfin, mentionnons qu’Aberkane évoque la trajectoire académique d’Heurtebise dans une vidéo de la chaîne YouTube Myéline publiée en 2020 et intitulée Idriss Aberkane – Éducation nationale, Neuro-spiritualité, Actualités ! (à partir de 4’45), dans laquelle il aborde longuement les dysfonctionnements, réels ou supposés, du système éducatif français. Il y explique qu’Heurtebise, Professeur de philosophie adoré de ses étudiants[20] dans un Lycée marseillais, aurait permis à l’une de ses classes d’obtenir les meilleures moyennes collectives et individuelles au BAC blanc des dix dernières années au sein de son Rectorat[21], ce grâce à une pédagogie ludique et innovante. Son talent et son originalité lui auraient alors valu l’acrimonie d’un inspecteur moins titré que lui, mais habilité par le système à le remettre dans le rang. Aberkane présente le départ d’Heurtebise à Taïwan comme la conséquence d’un manque de reconnaissance de ses mérites pédagogiques, non comme une réorientation scientifique délibérée vers la Sinologie.

De ces trois éléments, on peut déduire que les deux hommes ont développé une collégialité, sinon une amitié de longue date, leur relation personnelle étant déjà bien installée au moment de la soutenance.

e. Paul Bourgine[22] (examinateur)

Ingénieur spécialisé en économie et en informatique de formation, Paul Bourgine se présente aujourd’hui comme chercheur senior du Campus numérique des systèmes complexes d’UNESCO-UniTwin, dont Aberkane a lui-même été nommé ambassadeur en 2014 par Collet, coordinateur dudit campus et, accessoirement, Président de son jury de thèse. Vous trouverez des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique de Bourgine sur sa page LinkedIn, sa page ResearchGate et sa page Google Scholar.

Le parcours de Bourgine n’est pas évident à reconstituer avec précision dans la mesure où nous n’avons pas trouvé de curriculum vitae détaillé[23] en ligne. Si l’on se réfère à sa page LinkedIn, il a d’abord obtenu une Licence en Mathématiques à l’École Polytechnique, à Paris, avant de décrocher une Maîtrise en Économie à l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, laquelle lui a octroyé le titre d’Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Le site IdRef indique qu’il soutient ensuite deux thèses de doctorat. La première, en Ingénierie des systèmes économiques, a été défendue à l’Université Aix-Marseille III, en 1983, sous le titre La contribution à modélisation assistée par ordinateur : systémographie et système expert. Sur la seconde thèse de doctorat, soutenue dans le domaine des Sciences cognitives en 1989, nous ne trouvons d’indication précise sur aucun des sites consultés[24]. Selon sa page LinkedIn, Bourgine défend ensuite une thèse d’Habilitation en Sciences informatiques, vraisemblablement centrée sur l’intelligence artificielle. Si nous ne trouvons pas plus d’informations sur le titre de cette thèse d’État, son année de soutenance ou l’institution dans laquelle elle a été validée, ajoutons que, selon certains résumés d’activités, elle serait en réalité la thèse de 1989 présentée sous la dénomination “PhD” sur la page IdRef. Quoi qu’il en soit, après avoir été Directeur de recherche à l’École Polytechnique entre 1995 et 2010, Bourgine dirige, de 2005 et 2010, l’Institut des Systèmes Complexes de Paris (ISCP) du CNRS et, de 2006 à 2010, le Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CRÉA) de l’École Polytechnique.

Sa riche liste de publications, essentiellement en anglais, porte sur ses sujets de spécialisation successifs, à savoir les modèles mathématiques, les sciences informatiques, l’environnement et l’intelligence artificielle. Si, faute de connaissance, il nous est impossible de juger de la valeur des revues dans lesquelles il a publié, signalons toutefois que l’indice-h de Bourgine relevé par sa page Google Scholar est de 29 sur une période de 25 ans[25].

Selon le répertoire Thèses.fr, Bourgine a dirigé 19 thèses, toutes – ou presque, nous y reviendrons plus bas – dans ses domaines d’expertise avérés. Nous ne trouvons inventaire explicite de ses connaissances linguistiques nulle part et rien n’indique par ailleurs que, de par son parcours personnel ou académique, il maîtrise l’une des langues orientales liées à la longue tradition soufie.

Au vu de son orientation scientifique, clairement ancrée dans les mathématiques, l’économie, l’informatique et les sciences cognitives, ainsi que de son absence patente de contribution aux disciplines littéraires, il est évident que Bourgine ne dispose pas des connaissances nécessaires à l’évaluation d’une soutenance de troisième cycle préparée dans le domaine de la Littérature comparée en général et de la mystique islamique en particulier.

Sur ce dernier point, ajoutons que Bourgine a également présidé le jury du PhD en Relations internationales et Diplomatie obtenu par Aberkane une année plus tôt, soit en 2013, et qu’il fera partie des examinateurs de la thèse de doctorat en Sciences de gestion soutenue en 2016, soit moins de deux ans après. Il a donc été, impliqué, à un titre ou à un autre, dans les trois diplômes de doctorat décernés à Aberkane sur une période de 3 ans environ[26].

f. Pierre Collet[27] (Président du jury)

Pierre Collet, spécialiste en Bioinformatique, est Professeur d’Informatique à l’Université de Strasbourg. Vous trouverez des informations sur le parcours, les publications et l’actualité scientifique de Collet sur sa première et sa deuxième pages professionnelles (qui constituent, ensemble, un curriculum vitae détaillé), sa page IdRef, sa page Google Scholar, son numéro ORCID et sa page ResearchGate.

Après une Licence en Linguistique anglaise obtenue en 1989 à l’Université Charles V (aujourd’hui Paris VII), il bifurque et décroche un DEA en Systèmes informatiques en 1990 à l’Université Paris VI. Notons que son curriculum vitae ne mentionne pas la Maîtrise dont l’obtention précédait, à l’époque, la préparation d’un DEA. Après un passage dans le secteur privé de l’aviation, il soutient en 1997 une thèse de Doctorat en Sciences médicales intitulée Système opérationnel de chirurgie assistée par ordinateur pour l’oto-rhino-laryngologie à l’Université Paris-Sud d’Orsay (aujourd’hui Paris-Saclay). Au cours de sa carrière, il devient, entre 2000 et 2003, chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées de l’École Polytechnique au sein du projet européen ‘Distributed Research Evolutionary Algorithm Machine’ (DREAM), avant de décrocher un poste de Maître de Conférence à l’Université du Littoral Côte d’Opale. C’est dans cette même institution que, couronnement de sa carrière académique, il soutient en 2004 une thèse d’Habilitation, sur laquelle nous ne trouvons, en ligne, aucune information précise, ce avant que d’être nommé en 2007 Professeur à l’Université de Strasbourg, où il fondera le Campus Numérique des Systèmes Complexes (CNSC).

Arrêtons-nous un instant sur ce parcours, et plus particulièrement sur la première étape de ces études que constituera l’obtention d’une Licence en Linguistique anglaise. Si ce passage dans le domaine des Lettres peut, à première vue, détonner au sein d’un parcours scientifique exclusivement dédié à la Bioinformatique, il faut entendre que la Linguistique constitue une branche dans certains cas moins proche de la Littérature que de la Logique, de la Statistique et, plus généralement, des outils informatiques que celles-ci requièrent volontiers. Quoi qu’il en soit, nous relevons que son domaine de Licence jette un pont, plus ou moins ténu, vers la thèse de doctorat d’Aberkane, laquelle se concentre pour partie sur la poésie anglaise de la fin du 19e siècle. Nous reviendrons sur cet élément dans la suite de notre analyse.

Comme tout chercheur affilié aux sciences formelles, Collet publie essentiellement en anglais. Sa vaste bibliographie, dont nous ne pouvons, là aussi, décemment juger, porte bien sur ses disciplines de prédilection, à savoir, par exemple, la médecine assistée par ordinateur, l’automatique et les systèmes complexes. Signalons que la page Google Scholar de Collet fait état d’un indice-h de 25 sur une période de 19 ans.

Selon le répertoire Thèses.fr, il a dirigé ou dirige encore 6 thèses de doctorat, toutes dans ses domaines d’expertise.

Si, comme pour Bourgine, rien n’indique que Collet maîtrise l’arabe, le persan ou tout autre idiome ayant façonné la pensée soufie, nous relevons, une fois encore, un diplôme de premier cycle lui ayant peut-être octroyé une connaissance affinée de l’anglais, l’une des langues principales du corpus d’Aberkane.

Avant que de formuler une conclusion quant à la légitimité de Collet au sein de ce jury de thèse, commençons par rappeler que celui-ci y endosse le rôle particulier de Président, ce qui signifie que, bien qu’apte à prendre part aux échanges, à interroger le candidat sur son travail et, surtout, à formuler un verdict dans le cadre des délibérations qui président à la déclaration du résultat, sa fonction première consiste à gérer le bon déroulement de la séance en veillant au respect de la procédure formelle. On peut donc supposer que, contrairement aux directeurs de thèse – qui encadrent le travail écrit –, aux rapporteurs – qui jugent de sa qualité dans des rapports signés – et aux examinateurs – évaluant le niveau de la soutenance et la capacité du candidat à répondre aux objections –, le Président assume une position légèrement en retrait. Ainsi, il arrive que, dans des jurys d’excellente tenue, la présidence soit prise en charge par un chercheur possédant une expertise voisine de celle du doctorant ; au vu du contenu de la thèse ici discutée, un Président médiéviste arabisant, orientaliste historien des religions ou spécialiste de poésie italienne ou française[28] eût été tout à fait indiqué. En revanche, nous n’avions, jusqu’à ce jour, jamais eu connaissance d’un Président de jury relevant d’une autre Faculté que celle du doctorant et de son directeur de thèse[29].

Ces précautions formulées, il appert qu’eu égard à une carrière charpentée dans le domaine de la Bioinformatique et nonobstant un bref passage, en tout début de parcours, par la Linguistique anglaise, la présence de Collet au sein d’une soutenance validée en Littérature comparée se justifie mal, sinon pas du tout.

À ce sujet, dans une vidéo, publiée en 2022, intitulée Le Zététicien est-il fiable ? Spoiler : Non pas vraiment, Aberkane décrit Collet comme un linguiste « très compétent » (à partir de 36’27). Sans remettre en cause la qualité du diplôme obtenu par ce dernier en 1989, il est hautement improbable que quiconque, au sein de l’institution universitaire, attribue cette qualité à un étudiant de premier cycle. Car en effet, ce ne sont pas les diplômes qui, par eux-mêmes, prouvent une expertise, mais l’acquisition de connaissances approfondies, dont les certifications ne sont, in fine, que l’expression la plus tangible. De ce fait, un bref détour par la Linguistique anglaise accompli dans le cadre d’un diplôme de premier cycle obtenu un quart de siècle plus tôt ne saurait valider l’implication dans une expertise de haut niveau, surtout quand on sait quel vivier de spécialistes eût pu offrir à ce jury le seul Groupe d’études orientales, slaves et néo-hellénique de l’Université de Strasbourg.

À cet égard, nous aimerions soulever trois points. Tout d’abord, si Collet n’a dirigé en France que des thèses relevant de son expertise, il a été impliqué à trois reprises en tout dans des soutenances hors de son champ d’études : d’abord, la thèse en Littérature comparée sur laquelle porte le présent article ; ensuite, et comme Bourgine, la thèse en Sciences de gestion soutenue en 2016 par le même Aberkane, dont il fut alors le rapporteur ; et enfin – fait intéressant –, une thèse en Études méditerranéennes et orientales soutenue en 2014 par un dénommé Messaouda Mechelfekh sous le titre L’Islam spirituel contemporain au travers d’Internet : interactions, modélisation et prospective, et dont il fut, là aussi, le Président du jury. Si l’on se penche sur ledit jury, on (re)trouve, à la direction, Geoffroy (co-directeur de la thèse en Lettres d’Aberkane) et, aux rapports, l’islamologue Pierre Lory, Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, à Paris, et… Cyrille Bertelle, Professeur en Sciences informatiques à l’Université Le Havre Normandie, spécialisé dans la modélisation des systèmes complexes. Avec Mechelfekh, nous atterrissons donc sur une situation analogue à celle d’Aberkane, soit sur un jury hybride mêlant experts avérés d’un côté (Geoffroy et Lory) et, de l’autre, chercheurs sans rapport aucun ni avec le sujet, ni avec le domaine plus large dans lequel il s’inscrit (Collet et Bertelle).

Ensuite, dans sa vidéo intitulée Le Zététicien est-il fiable ? Spoiler : Non pas vraiment, Aberkane prétend (à partir de 38’25) que Collet serait déjà intervenu « dans des jurys en Littérature comparée » et Bourgine, de son côté, « dans des thèses en Sciences humaines ». Analyse faite des listes compilées sur le catalogue Thèses.fr, il appert que cette assertion est erronée, à deux exceptions près. Pour ce qui est de Collet, nous trouvons la thèse de Mechelfeck susmentionnée, laquelle ne touche cependant pas au domaine de la Littérature comparée, mais à la présence et à la diffusion de l’Islam sur les réseaux sociaux. Quant à Bourgine, il a bien encadré le travail d’un Ingénieur nommé Jean-Philippe Cointet, auteur d’une thèse, en 2009, intitulée Dynamiques sociales et sémantiques dans les communautés de savoirs : morphogenèse et diffusion[30]. Celle-ci, effectivement validée en Humanités et Sciences sociales selon la page IdRef de son auteur, se situe en fait à l’intersection entre analyse computationnelle et sociologie. Si Collet et Bourgine ont été investis, à un titre ou à un autre, dans des thèses (au pluriel) en Littérature comparée ou en Sciences humaines, ce n’est donc vraisemblablement pas en France.

À ce sujet et pour répondre à Aberkane, le fait que des spécialistes en mathématiques, en économie ou en informatique puissent régulièrement siéger dans des soutenances de thèses en Lettres ne plaiderait pas en faveur de leur expertise dans le domaine – la soutenance n’étant pas un lieu de formation pour les membres du jury –, mais constituerait le signe, inquiétant, d’un dysfonctionnement institutionnel bien installé.

Enfin, Collet mentionne dans son curriculum vitae qu’il est, avec Bourgine et Bertelle, le créateur du réseau virtuel UniTwin Campus Numérique des Systèmes Complexes validé par l’UNESCO, dont l’un des principaux but réside dans la promotion d’« un système intégré d’activités de recherche, formation, information et documentation dans le domaine de la science et de l’ingénierie des systèmes complexes ». Comme déjà évoqué, c’est bien de ce réseau qu’Aberkane, qui n’est pourtant pas ingénieur et qui n’a, semble-il, suivi aucune formation diplômante en mathématiques ou en informatique, a été nommé ambassadeur par Collet en 2014.

Il semble donc que Bourgine, Collet, Bertelle et Aberkane appartiennent tous, sinon aux mêmes champs de recherche, du moins à un réseau professionnel et amical commun, lequel préexistait à la soutenance ici examinée.

Synthèse

Au regard de l’ensemble des éléments présentés dans cette première partie, il apparaît clairement que, comme nous l’avons relevé plus haut pour Mechelfekh, le jury de la thèse soutenue par Aberkane en 2014 se présente sous une forme hybride. En effet, 3 des 6 membres, à savoir Geoffroy, Laude et El-Zein, témoignent d’une indubitable expertise dans les domaines de la civilisation arabe, de la tradition soufie et de leur réception par les auteurs occidentaux. En revanche, s’ils sont à n’en pas douter compétents dans leurs domaines respectifs, les 3 autres membres, à savoir Heurtebise, Bourgine et Collet, ne disposent ni de la formation, ni des connaissances requises pour juger des mérites d’un travail portant sur la spiritualité islamique, la poésie anglaise et les connexions établies entre elles deux à la fin du 19e siècle.

Trois faits sont ici à relever. D’une part, le groupe des rapporteurs, composé d’El-Zein et d’Heurtebise, répercute, en miniature, ce même caractère hétérogène, un seul rapport ayant été in fine rédigé par une spécialiste confirmée.

D’autre part, et le fait n’est pas de moindre importance, le règlement de l’École doctorale concernée exclut les directeurs de thèse[31] de la traditionnelle délibération prenant place en fin de soutenance. Il en ressort donc que, des membres autorisés à participer à l’évaluation finale, seule El-Zein disposait de l’expertise attendue, Heurtebise, Bourgine et Collet relevant de disciplines sans rapport avec le travail jugé.

Enfin, on peut s’étonner qu’eu égard à l’optique comparatiste revendiquée par cette thèse, le jury ne comprenne aucun spécialiste de Littérature anglaise ou américaine, Aberkane résumant lui-même son travail comme la recherche et l’analyse des indices de la pensée soufie au sein de The Kasidah (1880), de l’explorateur arabisant britannique Richard F. Burton, et de The Waste Land (1922), du grand poète américain T. S. Eliot. Sachant que les co-directeurs démontrent une expertise réelle de la mystique soufie, quel besoin d’introduire dans ce jury un sinologue, un économiste et un informaticien quand un angliciste reconnu eût été plus que bienvenu ?

III. La composition formelle du jury

Si l’on se réfère aux directives publiées par l’École doctorale des Humanités de l’Université de Strasbourg dont dépend Aberkane dans le cadre de sa thèse en Lettres, les conditions nécessaires à l’établissement du jury sont respectées :

A. Le jury doit être composé de 4 à 8 membres.

→ Le jury en comprend 6.

B. La moitié du Jury au moins doit être composée de Professeurs ou assimilés.

→ Le jury en comprend 5, à savoir Geoffroy, Laude, El-Zein, Heurtebise et Collet. Directeur de recherche habilité, Bourgine peut, sans nul doute, être assimilé à un Professeur.

C. La moitié du jury doit être composée de chercheurs extérieurs à l’École doctorale, au Collège doctoral et à l’ensemble des établissements du site de Université de Strasbourg.

→ Le jury en comprend 3, soit El-Zein, Heurtebise et Bourgine, le co-Directeur externe, en l’occurrence Laude, étant dans ce cas considéré comme un interne de par son engagement dans la préparation de la thèse, ce quelle que soit son affiliation académique effective.

D. Dans la mesure du possible, le jury doit inclure un nombre équilibré d’hommes et de femmes.

→ Ce point n’est pas respecté, le jury comprenant 5 hommes contre 1 femme. Cependant, cette condition étant présentée comme souhaitable sans être obligatoire, son non-respect ne constitue pas une dérogation aux exigences formelles de la composition du jury.

E. Le Président du jury doit être Professeur ou assimilé.

→ C’est le cas, puisque Collet est Professeur à l’Université de Strasbourg.

F. Les rapporteurs doivent :

- être habilités à diriger des recherches ou disposer d’un niveau équivalent ;

→ À notre connaissance, ni El-Zein, ni Heurtebise ne disposent d’une Habilitation. Toutefois, dans la mesure où ils effectuent leur carrière sur d’autres continents, sur lesquels le diplôme d’Habilitation n’a sans doute pas cours, et où tous deux ont été nommés Professeurs au sein de leurs institutions respectives, on peut raisonnablement considérer qu’ils possèdent le niveau équivalent requis.

- être externes à l’équipe d’encadrement, au projet doctoral, à l’École doctorale et à l’ensemble du site de l’Université de Strasbourg. ;

→ C’est le cas, puisqu’El-Zein évolue au Qatar et Heurtebise à Taïwan.

- ne pas avoir de co-publication commune avec le doctorant ;

→ À notre connaissance, c’est effectivement le cas pour l’un et pour l’autre et, si Heurtebise et Aberkane ont pu collaborer avant la soutenance, il semble qu’ils n’aient en revanche jamais co-signé d’article.

IV. La formation doctorale : le parcours du combattant

La voie de la recherche constitue, dès l’étape du doctorat, un cursus honorum possédant ses passages obligés, ses épreuves cycliques et ses figures imposées, soit un ensemble de contraintes plus ou moins explicites ne se résumant pas, loin s’en faut, à la rédaction du pensum final. Dans le présent cas, nous nous pencherons donc non pas sur la thèse elle-même, mais sur ces tâches et ces devoirs connexes, lesquels, accomplis qui dans la joie, qui dans l’abnégation, jalonnent toute formation doctorale de qualité.

Cohérence et transition

Dans le cadre de cette analyse, nous nous référons aux 6 documents suivants : d’abord, le curriculum vitae commenté et la liste de publications disponibles sur le site d’Aberkane, ensuite, les deux vidéos publiées en 2022 sur sa chaîne YouTube, soit Je BALAYE quelques youtubeurs racistes et putaclic et Le Zététicien est-il fiable? Spoiler : Non pas vraiment, enfin, les deux vidéos mises en ligne à la même période par la Tronche en Biais, à savoir Le CV HYPERtruqué d’Idriss Aberkane et Le bluff et le déshonneur d’Idriss Aberkane.

Lorsque l’on examine le parcours d’Aberkane dans son ensemble, le premier point qui ne laisse de surprendre est que celui-ci est passé d’un Master 2 en Biologie à une thèse de Doctorat en Littérature comparée sans qu’aucune transition scientifique ne s’opère entre ces deux phases de son parcours intellectuel et académique. Comme tout un chacun le sait désormais, après avoir obtenu un DEUG en Sciences et technologie avec mention Sciences de la vie[32], en 2005, à l’Université Paris-Sud d’Orsay (aujourd’hui Paris-Saclay), Aberkane décroche un Master 1 en Neurosciences cognitives, en 2008, à l’École Normale Supérieure de Paris, puis un Master 2 Recherche en Approches interdisciplinaires du Vivant, en 2009, à l’Université Paris-Descartes. Entre l’achèvement de son DEUG et le début de son Master 1, Aberkane effectue deux séjours d’études[33] à l’étranger : l’un en 2006, à l’Université de Cambridge (en Grande-Bretagne), au Département de Psychologie expérimentale, l’autre en 2007, à l’Université de Stanford (aux États-Unis), au Département de Mathématiques. Enfin, nanti de son Master 2, il retourne en 2009 à l’Université de Cambridge, où il participe à un travail de recherche publié en Psycho-acoustique. Pour résumer, de 2004 à 2009, soit jusqu’au niveau du Master 2, Aberkane se consacre, avec succès, à des domaines scientifiques sans rapport aucun avec les Humanités, à savoir et pour résumer, la Biologie, les Sciences cognitives et la Psychologie.

Dans le monde universitaire, les réorientations, quoique minoritaires, ne sont pas si rares, comme nous l’avons vu, à des degrés divers, avec les parcours d’Heurtebise, de Bourgine et de Collet. Cependant, les exemples offerts par ces chercheurs tranchent avec le cas d’Aberkane en plusieurs points. Par exemple, passant de la Philosophie des Sciences, durant sa thèse, à la Sinologie, une fois celle-ci achevée, Heurtebise poursuit sa formation sans s’extirper du vaste domaine des Lettres. Par ailleurs, en cohérence avec son nouveau champ d’études, son parcours post-doctoral se déroule, dès 2009, en Asie, et plus particulièrement sur des territoires chinois où il a dès lors tout loisir d’apprendre le mandarin, de se plonger dans la culture chinoise et, plus généralement, de s’atteler au vaste champ d’étude qu’est la Sinologie. De son côté, si Bourgine s’est successivement dirigé vers l’Économie et les Sciences cognitives, on constate que sa carrière prend racine dans les Mathématiques, celles-ci constituant le terreau commun de deux disciplines ultérieures apparemment sans rapport, mais qui en forment, en réalité, de possibles floraisons. Quant à Collet, s’il effectue en effet un saut de Faculté en passant d’une Licence en Linguistique anglaise à un DEA en Bioinformatique, il faut noter, tout d’abord, la précocité d’une réorientation intervenue vers l’âge de 23 ans et, ensuite, l’homogénéité du parcours de spécialisation qui suivra, et ce jusqu’à aujourd’hui.

Dans le présent cas, la situation est toute autre. Le premier point, qui interpellera tout chercheur en Lettres, vient de ce qu’Aberkane passe sans transition aucune d’une formation relativement poussée en Sciences du vivant, et donc en Biologie, à un cursus de thèse en Littératures anglaise et arabe. Comme évoqué plus haut, le sujet de sa thèse de doctorat mobilise, pour le fond, des connaissances poussées en Islamologie, Histoire de la civilisation arabe et Poésie anglaise et, sur la méthode, une maîtrise du comparatisme littéraire et historique. La transition entre les deux champs de recherche exige un apprentissage plus ou moins important, lequel pourrait reposer, selon les cas, sur des diplômes complémentaires, des séjours d’études dans des Universités étrangères, des certifications dans les langues nécessaires ou, de manière moins codifiée, un engagement régulier dans les cours et les séminaires accompagnant le parcours de thèse.

Précisons un élément d’importance. Nous ne pointons pas ici une obligation formelle de l’institution – dont, au cas d’espèce, nous ne connaissons pas les exigences s’agissant d’une inscription en doctorat – à laquelle Aberkane aurait trouvé à se soustraire malignement, mais un principe de cohérence et de qualité scientifiques garantissant, dès ses prémices, le niveau de la thèse en jeu. Imaginons, à titre d’expérience de pensée, qu’Aberkane ait effectué le trajet inverse et que, de son DEUG à son Master 2, il se soit spécialisé en Islamologie ou en Littérature anglaise, séjours d’études à l’étranger à l’appui. Partirait-on alors du principe que ces études, certes sérieuses et reconnues, l’auraient habilité à se lancer sans autre forme de transition dans un doctorat en Biologie, au même titre que tout titulaire d’un Master 2 en Sciences du vivant ? Quoi qu’il en soit, et c’est un point sur lequel nous reviendrons plus bas, si la rédaction, puis la validation d’un doctorat en Littérature comparée ont été possibles sans propédeutique sérieux, Aberkane n’est pas, par lui-même, responsable de la situation. Tout au plus peut-on faire le constat d’un manque d’investissement dans l’apprentissage de connaissances et de techniques dans lesquelles il visait pourtant une expertise scientifique de haut niveau.

Deuxième point : dans une vidéo de la chaîne YouTube Les Incorrectibles, intitulée L’entretien garanti sans censure d’Idriss Aberkane ! et publiée en 2022, ce dernier explique au journaliste Éric Morillot que « malheureusement, [il] ne compren[d] qu’un tout petit peu l’arabe » (à partir de 3’53), lacune qu’il souhaite du reste combler à l’avenir. Or, dans le cadre d’un parcours de doctorat en Lettres, il est en principe considéré comme indispensable, sinon de maîtriser, du moins de connaître, fût-ce passivement, les langues de son corpus principal. En ce cas, deux options s’offrent au doctorant : soit, de par sa vie ou de par sa formation première, il connaît déjà les langues en question au moment de son entrée en thèse et il n’aura plus dès lors qu’à muscler et à affiner ses compétences au gré de ses recherches, soit il ne les connaît pas encore et, dans ce cas, charge à lui d’acquérir un niveau acceptable au moins, en suivant des cours, en participant à des séminaires et en effectuant des séjours linguistiques (souvent combinables avec la recherche de fond)[34].

Les raisons de cette exigence sont simples : lorsqu’un chercheur fait profession de lire et d’analyser des textes, il est indispensable, pour la qualité de son travail, qu’il dispose d’un accès direct à son corpus et qu’il puisse ainsi juger de la qualité des traductions de référence. Sans cela, il reste dépendant de la médiation d’autres chercheurs et, partant, des partis pris, des biais ou des erreurs que répercutent leurs traductions, ce quels que soient par ailleurs leurs mérites objectifs. En maîtrisant les langues utiles à son projet, le doctorant établit un rapport direct, pour ne pas dire intime, avec les textes, prend du recul quant aux traductions déjà produites et, dans certains cas, propose dans sa thèse une version personnelle, fût-elle partielle, du corpus original.

Ainsi, si nous ne doutons pas qu’une formation première dans une branche comme la Biologie incluant plusieurs séjours d’études accomplis dans des Universités anglophones lui ait octroyé un bon niveau d’anglais, tout indique en revanche qu’une fois son Master 2 en poche, Aberkane n’a pas engagé ce parcours d’apprentissage, que ce soit pour l’arabe en premier lieu, mais aussi pour le persan, le turc ou tout idiome historiquement lié aux évolutions du Soufisme.

Pendant la thèse, autour de la thèse

La préparation d’une thèse de doctorat ne se limite pas à l’insularité d’une recherche de fond : elle peut inclure, selon les parcours, une participation active à des groupes de lecture, des séminaires, des écoles doctorales et des colloques, la co-organisation de rencontres scientifiques (officielles ou informelles), un travail de soutien logistique ou éditorial au sein de différentes unités de recherche, une activité pédagogique d’enseignement ou d’encadrement pour des étudiants de premier cycle, des séjours de recherche dans des Universités ou des Archives étrangères et, bien évidemment, la publication d’articles dans des ouvrages collectifs et des revues à comité de lecture.

Il est difficile, sinon impossible, d’établir le profil type du doctorant en Lettres, l’implication dans ces activités académiques et scientifiques différant de beaucoup selon la motivation personnelle, les financements, la liberté de mouvement, la disponibilité[35], les opportunités et les soutiens en tous genres émanant de la communauté scientifique. En revanche, il est certain qu’une vaste majorité de doctorants présentent au moins entre un et trois exposés extraits de leur travail en cours, si possible face à des experts de leur discipline, et qu’ils tentent de surcroît de publier en parallèle au moins un ou deux articles dans un ouvrage collectif ou, mieux encore, dans une revue à comité de lecture, le but étant – outre l’éventuelle poursuite d’une carrière académique au long cours –, la validation progressive de leur travail de thèse.

C’est à l’examen de l’ensemble de ces activités, connexes au travail de thèse, que nous nous consacrerons à présent. Nous commençons par souligner que, d’évidence, nous ne pouvons nous référer qu’aux informations accessibles en ligne et que les constats ici formulés ne valent que sous réserve de compléments et de corrections ultérieurs.

Sur le plan des présentations scientifiques, ni la section ‘Conférences’, ni le curriculum vitae commenté du site personnel d’Aberkane ne font état d’exposés scientifiques tenus entre 2009 et 2014 sur le Soufisme ou la poésie anglaise. Dans sa vidéo intitulée Le Zététicien est-il fiable ? Spoiler : Non pas vraiment, Aberkane évoque (à partir de 38’46) une conférence donnée au Collège international de philosophie : cependant, il n’en fait pas état sur son site et nous n’en avons, de nous-même, trouvé aucune trace en ligne[36].

Sur le plan des parutions, nous relevons bien 2 publications présentant un lien plus ou moins évident avec la thèse littéraire. Tout d’abord, un article rédigé en anglais et intitulé “Yin or Yang ? China and the Muslim world” (répertorié sous le numéro 21 dans sa liste de publications), paru dans la revue britannique E-International Relations en 2011. Cet article traite de la situation des minorités musulmanes en Chine. Nous aimerions, à ce sujet, soulever trois points.

D’une part, Aberkane indique qu’il aurait été publié en 2009, alors que le site de la revue mentionne quant à lui l’année 2011.

D’autre part, et plus important, la revue elle-même fait précéder l’article d’une mise en garde scientifique que nous reproduisons ici in extenso :

« Ce contenu a initialement été rédigé pour un programme de premier cycle ou de Master. Nous le publions comme une partie de notre mission qui consiste à valoriser les papiers de premier plan (peer-leading) d’étudiants durant leurs études. Ce travail peut être utilisé comme base de lecture et de recherche, mais ne devrait en aucun cas être cité comme une source experte ou utilisé en lieu et place d’articles ou de livres. »[37]

Cet avertissement se double d’une mention en fin d’article (p. 16), selon laquelle ce travail aurait été rendu en premier lieu en 2010 à Brendan Simms, Professeur d’Histoire des Relations internationales à l’Université de Cambridge et spécialisé dans la question allemande, l’Europe et les interventions humanitaires. Ces deux éléments nous conduisent à conclure que, si la revue semble jouir d’une bonne réputation, tant chez les chercheurs politologues que dans la presse économique de haut niveau, c’est en tant qu’étudiant qu’Aberkane y a publié un travail de séminaire, probablement sans en passer par l’astreignante procédure de revue par les pairs telle que l’entend le monde académique[38]. En effet, quel que soit l’âge ou le niveau d’avancement de son auteur, un texte qui traverserait la double épreuve de deux ou trois rapports anonymes rédigés par des experts exigeants et des multiples tours de révision qui en découlent en cas de préavis favorable aurait intégré de plein droit le rang des publications scientifiques de haut niveau, sans faire l’objet d’une telle mise en garde.

Enfin, il est intéressant de constater que l’ensemble des informations livrées en fin d’article sur le contexte académique de la rédaction brouille les pistes, rendant son ancrage dans une thèse en Littérature comparée relativement illisible. D’une, parce que, s’il se présente bien comme affilié au Groupe d’études orientales de l’Université de Strasbourg (ainsi qu’au Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques, à Paris), le texte, comme déjà mentionné, a été initialement rendu au Professeur Simms lors d’un séjour à l’Université de Cambridge sans rapport aucun avec la spiritualité soufie ou la littérature anglaise. De deux, car, dans la courte notice professionnelle qui clôt l’article (p. 16), Aberkane est décrit comme un chef d’entreprise et un chercheur en neuro-ergonomie affilié au Kozmetsky Global Collaboratory, sis à Stanford, ainsi qu’au Campus Digital des Systèmes Complexes Unitwin de l’UNESCO et dont les activités pédagogiques se concentrent sur l’économie et la géopolitique de la connaissance : de son travail de thèse en Littérature comparée, il n’est, ici, point fait mention.

Entendons-nous bien : on ne peut considérer la publication d’un travail de séminaire écrit en langue étrangère par un jeune doctorant dans la section estudiantine d’un journal reconnu que comme une distinction. Sur ce point, il n’y a rien à redire et nous connaissons beaucoup d’étudiants qui seraient fiers de bénéficier d’une telle opportunité. En revanche, au vu de l’analyse ici menée, il semble erroné de brandir ladite publication comme une preuve d’article revu par les pairs produit en lien avec une thèse de doctorat en Littérature comparée : ni le thème choisi, ni la procédure vraisemblable de sélection, ni les informations biographiques accompagnant le texte ne confirment un tel rapport entre les deux travaux.

La deuxième publication est un article paru, en 2011 également, dans la revue française Horizons maghrébins-Le droit à la mémoire sous le titre “ »Ortolano Eterno« – Invariants soufis dans la métaphysique des lettres modernes” (répertorié sous le numéro 19 dans sa liste de publications). Si nous n’avons pu consulter l’article, il paraît toutefois évident que son thème le relie au sujet de thèse d’Aberkane et que, de ce fait, il en constitue un travail préparatoire pertinent. Relevons ici trois points.

Tout d’abord, si la revue, publiée par les Presses Universitaires du Midi, présente un caractère scientifique indéniable, rien n’indique clairement qu’elle recoure à l’évaluation par les pairs en double aveugle. À cet égard, nous constatons que Geoffroy et Laude sont impliqués dans la parution de ce numéro, le premier en tant que directeur de publication, le second en tant que contributeur[39]. Sans certitude aucune, formulons l’hypothèse qu’Aberkane a, dans ce cas, bénéficié de l’invitation de son Directeur de thèse à publier un premier article en Littérature comparée dans une revue sérieuse et précisons dans la foulée que, le cas échéant, le fait ne serait ni rare, ni immoral : un Professeur désireux de soutenir un étudiant ou un jeune chercheur dans l’élaboration de sa carrière communiquera volontiers son nom à des collègues organisateurs d’un colloque ou fera en sorte, si l’occasion se présente, que celui-ci obtienne ses premières occasions de publication dans des ouvrages collectifs ou dans des revues thématiques pertinentes pour son sujet.

Au vu des éléments ici mentionnés, ce second article, quel qu’ait été son mode de publication, semble donc bel et bien à mettre au crédit de son engagement dans un travail de thèse en Littérature comparée.

Il est à ce sujet intéressant de remarquer que, dans ladite thèse (p. 237), Aberkane ne cite aucun des deux articles susmentionnés, mais un texte de vulgarisation sur les Neurosciences (“Apports de la neuropsychologie : des sciences… bientôt des technologies de la mémoire”, en 2009) et un article scientifique sur la didactique des Mathématiques (“Valorisation du background dans l’apprentissage des mathématiques : approche conceptique”, co-écrit avec Cédric Saule, en 2009 également).

Nous signalons encore que, des 4 articles qu’Aberkane a publiés entre 2008 et 2019 dans la revue universitaire québécoise Sens Public (dont nous n’avons pu déterminer clairement la procédure de sélection), 2 textes paraissent présenter un lien avec son sujet de thèse : “De la guerre à la guerre dans la géopolitique moderne” (répertorié sous le numéro 20 dans sa liste de publications), en 2010, dans lequel il se penche, entre autres, sur le maître soufi Idries Schah, et “Grandeur d’âme et désagrégation du moi” (répertorié sous le numéro 13 dans sa liste de publications), en 2018, où il revient sur le corpus de poètes anglophones traités dans le cadre de sa thèse. Cependant, le premier semble en réalité sans rapport aucun avec le sujet de la recherche doctorale puisque, combinant les œuvres d’un écrivain et d’un neurobiologiste, Aberkane entend proposer « une dimension nouvelle consistant à modéliser les conflits [armés ou économiques] comme des entités autonomes que l’on peut cibler et détruire ». Quant au second, il paraît en 2018, soit 4 ans après sa soutenance, et n’intègre donc pas ici la liste des publications ayant accompagné le processus doctoral proprement dit. Enfin, nous signalons, à titre plus anecdotique que, comme pour “Yin or Yang ? China and the Muslim world”, Aberkane mentionne des dates de publication erronées pour chacun de ces deux articles, puisqu’il indique 2010 (au lieu de 2005) pour le premier et 2015 (au lieu de 2018) pour le second.

En conclusion, il semble raisonnable de considérer que, durant la période de préparation de sa thèse en Littérature comparée, Aberkane a publié, sans doute à l’initiative de son Directeur de recherche et peut-être hors procédure de sélection en double-aveugle, un article dans une revue scientifique établie ; article que, pour des raisons que nous ignorons, il ne citera finalement pas dans ladite thèse. Si, entre 2009 et 2014, Aberkane a publié dans des revues ou des ouvrages scientifiques d’autres articles, de quelque nature que ce soit, sur la mystique soufie, la poésie anglaise ou le rapport qu’elles entretiennent entre la fin 19e siècle et le début du 20e siècle, nous n’en avons trouvé trace ni sur son site, ni ailleurs.

Enfin, sur le plan des séjours de recherche à l’étranger qui jalonnent les parcours de thèse en Lettres, particulièrement lorsque ceux-ci se situent au carrefour de plusieurs langues, nous n’en trouvons aucune trace ni sur le site d’Aberkane, qui ne mentionne que ses passages à Cambridge, en 2005 et 2009 et à Stanford, en 2007, ni sur internet. Ce fait est ici d’autant plus surprenant que le doctorant étant alors suivi par deux Professeurs évoluant dans des univers académiques différents, il aurait pu profiter de l’occasion pour effectuer des séjours, ponctuels ou de longue durée, soit à l’Université de Georgetown aux États-Unis, soit à l’Université de Georgetown aux Qatar, notamment pour y approfondir ses connaissances en anglais et en arabe. C’est d’ailleurs entre autres dans cette optique de mobilité scientifique que s’établissent, bien souvent, les co-directions de thèse.

Synthèse

Pour conclure l’ensemble de cette analyse et sous toute réserve d’informations complémentaires, nous dirons qu’entre 2009 et 2014, Aberkane semble n’avoir effectué aucune présentation, en contexte académique, de sa recherche en Littérature comparée, ni aucun séjour de recherche littéraire ou linguistique à l’étranger, mais qu’il a publié un article scientifique, dont nous ne savons s’il a été revu par les pairs, dans un numéro coordonné par son Directeur de thèse.

Sans être disqualifiante, la paucité apparente de l’investissement scientifique et académique d’Aberkane dans ce doctorat en Lettres soulève question quant au niveau d’expertise acquis durant son processus d’élaboration.

V. Questions et hypothèses

L’ensemble des constats formulés à partir de la composition scientifique du jury et du parcours doctoral d’Aberkane soulève un certain nombre d’interrogations, que nous présentons ci-après de manière synthétique.

- La composition du jury est en principe décidée de concert par le Directeur de thèse et son doctorant, lesquels cherchent à établir un collège équilibré de spécialistes compétents sur le sujet avec qui, dans bien des cas, une relation scientifique aura été préalablement établie grâce à des colloques, des publications, des séjours de recherche ou, plus simplement, des échanges informels initiés par l’étudiant. Cela étant dit, le jury d’Aberkane semble, au regard des informations colligées, répondre à deux principes de formation distincts. D’un côté, on peut imaginer qu’El-Zein, arabisante confirmée et collègue immédiate de Laude à l’Université de Georgetown au Qatar, a été sollicitée par les deux encadrants en raison de son expertise bien réelle sur le sujet. En revanche, pour les raisons longuement détaillées plus haut, la présence d’Heurtebise, de Bourgine et de Collet s’explique beaucoup plus difficilement. Au vu des rapports amicaux vraisemblablement entretenus par chacun d’eux avec Aberkane dès avant la soutenance, supposons que c’est ce dernier qui soumettra leurs noms à ses deux co-directeurs – dont on voit mal comment, en spécialistes authentiques de la pensée soufie, ils en seraient venus à solliciter spontanément un sinologue, un ingénieur et un informaticien. La question qui subsiste est la suivante : si notre hypothèse s’avère, pourquoi ont-ils accepté une proposition qui ne pouvait que décrédibiliser la qualité de l’évaluation de la thèse et, partant, celle de leur travail propre ?

- L’organisation de la soutenance de thèse constitue un processus en plusieurs étapes, censé garantir l’impartialité de l’évaluation, tant pour le doctorant lui-même que pour l’institution. D’abord, le travail doit être considéré par le directeur de thèse comme digne d’être soutenu. Sur ce point, nous nous exprimerons dans le second volet de notre étude. Ensuite, le doctorant est contraint, deux mois avant la soutenance, de déposer auprès de son École doctorale le nom des membres du jury proposés par le Directeur de thèse. La proposition doit alors être successivement validée par l’École doctorale elle-même et par le Pôle scolaire de l’École doctorale. Ce n’est qu’au tamis de ce triple maillage – impliquant, au cas d’espèce, le Directeur de thèse, l’École doctorale et le Pôle scolaire – que, sous réserve d’acceptation, le jury de thèse sera confirmé. La question est alors la suivante : comment les deux instances académiques, qui n’entretenaient probablement aucune relation personnelle avec Aberkane, ont-elles pu accepter un jury pour moitié composé de non-spécialistes, sachant que seul l’un des rapporteurs (soit El-Zein) disposait des compétences requises et que, les co-directeurs n’étant pas partie prenante des délibérations, ces dernières n’incluraient alors qu’un unique expert (à savoir El-Zein toujours) ?

- Selon toute vraisemblance, Geoffroy et Laude sont des spécialistes de haut niveau qui, possédant une expertise réelle sur la civilisation arabo-musulmane, saisissent les exigences d’un domaine requérant des connaissances combinées en Histoire, en Littérature, en Théologie et en Langue arabe. La question qui subsiste est, partant, la suivante : pourquoi avoir accepté de superviser la thèse d’un étudiant en Biologie sans lui imposer une mise à niveau scientifique et linguistique plus ou moins formelle préalable ou concomitante à la recherche doctorale ?

VI. Et provisoirement

Comme nous le constatons, cette première analyse, centrée sur les conditions de préparation et de soutenance de la thèse en Littérature comparée rédigée par Aberkane, ouvre un certain nombre d’hypothèses et de questions. À toutes fins utiles, nous rappelons ici que le fait de formuler une hypothèse ou une question ne trace pas, de lui-même, un chemin unique vers la vérité des faits et que, partant, l’on ne saurait rendre la justice en transformant, par déception, sarcasme ou emportement, des spéculations vacillantes en lapidaires réalités.

Certaines de nos questions trouveront-elles réponses ? La suite de cette analyse le dira.

Corrigenda

- Comme nous le fait remarquer @Nach en Commentaire, le Qatar ne compte pas au nombre des sept Émirats arabes unis. Nous le remercions de nous avoir indiqué notre erreur et, ainsi, d’avoir remis la géographie à l’endroit.

- Comme l’a relevé à juste titre @Stan en Commentaire, l’article d’Aberkane intitulé “De la guerre à la guerre dans la géopolitique moderne” a été publié dans la revue Sens critique en 2010, non en 2005. Nous le remercions également de sa vigilance.

Dernière correction : 10 mai 2022.

_________________________

Articles liés : Dossier Aberkane.

- — Qui parle pour la science ? Idriss Aberkane ?

- — Idriss Aberkane à l’épreuve des faits

- — Idriss Aberkane a menti

- — Le triomphe du Storytelling

- — Idriss Aberkane, icône d’une fausse ère

- — Conférence d’Idriss Aberkane – Fact checking

- — Bullshitez votre cerveau et libérez votre bullshit : La méthode Aberkane et l’effet « Gourou inverse ».

- — Masterclass en imposture : Idriss Aberkane & Didier Raoult

- — Le CV Hypertruqué d’Idriss Aberkane

- — Le bluf et le deshonneur d’Idriss Aberkane

- — Le LEGENDAIRE Idriss Aberkane

- — IDRISS J. ABERKANE : Le cas de la thèse en littérature comparée

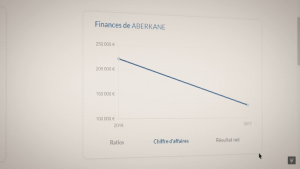

- — Enquête financière sur les entreprises d’Idriss Aberkane

- — Idriss Aberkane a-t-il piégé l’Express ?

______________________________________________

NOTES

[1] Nous expliquons, dans le chapitre II.b, la double dénomination de cette Université.

[2] Un Professeur est dit émérite (ou honoraire) lorsque, prenant sa retraite, il quitte son poste de Professeur sans forcément mettre un terme à sa carrière de chercheur. Dans le cas de Geoffroy, un flottement subsiste : si sa page Wikipédia le présente comme Professeur émérite, le curriculum vitae publié sur son site personnel le décrit comme enseignant-chercheur, ce jusqu’en 2020. Au vu de l’assise de Geoffroy au sein du monde académique et de la qualité scientifique de ses publications, cette imprécision s’avère, quant à notre sujet de fond, d’une importance toute secondaire.

[3] Nous ne mentionnons sa page Facebook que dans la mesure où celle-ci offre de nombreuses informations sur ses activités scientifiques.

[4] Notons que, selon le site du Groupe d’études orientales, slaves et néo-hellénique de l’Université de Strasbourg, cette thèse d’Habilitation aurait été soutenue à l’Université de Strasbourg.

[5] Aujourd’hui rebaptisé Institut Français du Proche-Orient (IFPO).

[6] Il est à noter que, si Laude semble bien avoir été élève fonctionnaire stagiaire de l’ENS de 1979 à 1982, aucune des notices biographiques consultées ne fait mention de l’Agrégation.

[7] Nous n’avons pas trouvé la date d’obtention de sa Licence en Histoire.

[8] Rappelons qu’El-Zein publie également des recueils de poésie en arabe et en anglais. Nous ne détaillons pas ici la liste de ses créations poétiques, lesquelles – quoique non sans rapport avec son activité de chercheuse et de traductrice – ne présentent pas un intérêt immédiat pour l’évaluation des conditions de soutenance d’Aberkane.

[9] Le terme “sinisant” (ou “sinologue”) désigne les spécialistes de la civilisation chinoise travaillant sur son histoire, sa culture, sa langue ou sa politique.

[10] En anglais : The notion of Life : The role of Epistemic Metaphors in Biology and Sociology.

[11] Un trope est une figure de style, à l’instar de la métaphore, de l’allégorie ou de la métonymie.

[12] Geoffroy est né en 1956, Laude en 1958, Heurtebise en 1975. Nous n’avons pas trouvé la date de naissance d’El-Zein et ne pouvons la déduire avec assurance de son curriculum vitae.

[13] Le comparatisme n’est pas une branche en tant que telle, mais une approche : il peut s’appliquer à différentes disciplines telles que, par exemple, la Linguistique, la Théologie ou le Droit. Ainsi, deux comparatistes ne partagent pas le même champ d’expertise à seule raison de leur méthode commune.

[14] En français : Kinesthésie et cognition : vers les univers merleau-pontiens.

[15] Voir Balcazar Moreno, Crevier Goulet (Dir.), Pensées du corps. La matérialité et l’organique vus par les sciences sociales, 2011, pp. 217-230.

[16] Aberkane était alors étudiant à l’École Normale Supérieure de Paris et Heurtebise soit tout jeune Docteur, soit en passe de le devenir.

[17] Il est à noter qu’Heurtebise, à l’instar d’Aberkane, est chercheur affilié (affiliated scholar) au Kozmetsky Global Collaboratory à Standford, dont le collectif de la Menace Théoriste a démontré, dans un article intitulé Qui parle pour la science ? Idriss Aberkane ?, qu’il ne constitue pas un centre ou un département scientifique au sens traditionnel des termes, mais « une organisation philanthropique affiliée à Stanford ». L’affiliation à un think tank n’a, en soi, rien de douteux ; c’est même un fait assez commun au sein de la communauté scientifique. Nous ne la mentionnons ici que dans un seul but, à savoir la clarification des rapports entretenus par le doctorant et l’un de ses rapporteurs.

[18] Voici le commentaire original in extenso : « Prof. Heurtebise is an outstanding philosopher whose thought far exceeds the range of his yet wide scholarship. Spanning between East and West, Prof. Heurtebise’s knowledge of Humanity’s manifold philosophical systems, artistic traditions and schools of thoughts find the most elegant applications in his conception of sustainable development, governance and entrepreneurship. I sincerely believe Prof. Heurtebise’s thought and novel concepts will be remembered before long, all through the 21st century. » (Nous mettons en caractères gras la partie traduite par nos soins.)

[19] Voici le commentaire original in extenso : « Dr. Heurtebise is an absolutely outstanding scholar and a fantastic mentor, in the genuine tradition of Aristotle, and these are hardly idle words. For anything I know about philosophy, aesthetics, ethics or the history of civilisation, there is a very high probability that Jean-Yves Heurtebise taught it to me in the first place. Dr. Heurtebise is a brilliant yet patient and caring educator, and a remarkable scholar of both the Chinese and European civilisation.s [sic]. » (Nous mettons en caractères gras la partie traduite par nos soins.)

[20] Selon Aberkane, ceux-ci auraient même créé une page internet intitulée In Heurtebise We Trust (à savoir « En Heurtebise nous croyons », parodie affectueuse de la devise officielle des États-Unis « In God We Trust », soit « En Dieu nous croyons »). Nous n’avons pas trouvé trace en ligne de cette page, qui a pu être supprimée entretemps.

[21] Un Recteur académique dirigeant une région, nous en déduisons que cette classe aurait obtenu les meilleurs résultats de sa région au BAC blanc de Philosophie sur une période de dix ans.

[22] À ne pas confondre avec son homonyme, Maître de conférence sénior associé (associated senior lecturer) en Biologie moléculaire à l’Université de Lund (en Suède), dont le numéro ORCID peut être consulté ici.

[23] Le fait n’est pas rare : les chercheurs ayant atteint un certain niveau de reconnaissance scientifique ne prennent pas toujours la peine de publier un curriculum vitae détaillé, lequel, à ce stade de leur carrière, ne leur est plus d’une absolue nécessité. Au cas d’espèce, la liste de publications parle d’elle-même.

[24] Il est à noter que, sous la rubrique ‘Infos’ de sa page LinkedIn, il est écrit que Bourgine possèderait un « PhD in Economics & Cognitive science » (soit un « Doctorat en Économie & Sciences cognitives »), l’esperluette laissant supposer l’existence non pas de deux doctorats traitant chacun d’un domaine distinct, mais d’un seul doctorat portant sur deux disciplines conjointes.

[25] Sachant qu’en principe – et sous toute réserve critique à l’égard des faiblesses présentées par ce système d’évaluation –, un indice de 20 désigne un chercheur de bon niveau et un indice de 40 un chercheur responsable d’une équipe de pointe, dans les deux cas sur une période de 20 ans d’activité environ.

[26] Sur une période de 25 mois plus précisément, puisqu’il obtient son diplôme de PhD en Relations internationales et Diplomatie le 17 décembre 2013 et que la soutenance de son Doctorat en Sciences de gestion se déroule le 3 février 2016. La date de soutenance du PhD nous étant sauf erreur inconnue, nous partons, dans ce cas, de la date d’émission du diplôme correspondant, laquelle est probablement postérieure de quelques mois à l’examen lui-même. Quoi qu’il en soit, l’ordre de grandeur reste correct quant à l’empan de validation de ses trois thèses successives.

[27] À ne pas confondre avec son homonyme, chercheur émérite du CNRS en Physique mathématique.

[28] La thèse de doctorat d’Aberkane traite abondamment des poètes Dante Alighieri, Charles Villon, Charles Baudelaire et Saint-John Perse.

[29] Nous ne prétendons pas qu’une telle présidence de jury soit contraire au règlement de l’École doctorale concernée, mais qu’elle est, au vu des us et coutumes scientifiques en vigueur, pour le moins atypique.