En ce 21 décembre, solstice d’hiver, nuit la plus longue de l’année, et date traditionnellement choisie pour fêter la victoire de la lumière, du Soleil, sur les ténèbres (Sol Invictus) nous avons choisi, dans l’émission La Tronche en Biais de questionner l’existence du Père Noël. Et pas seulement.

1 – De l’existence du Père Noël

À ce sujet, il est peut-être utile de rappeler que les enfants ne sont pas juste des idiots. S’ils y croient, ce n’est pas sans raison. Leurs parents, les personnes auxquelles ils font le plus confiance, leur parlent du Père Noël : l’argument d’autorité est écrasant pour un petit enfant. Les autres adultes sont complices de l’histoire, ainsi que les enfants assez âgés pour être du côté des « grands ». La télévision, le cinéma, les dessins-animés, les livres, les films, et même les journaux télévisés relaient cette histoire. Les enfants peuvent VOIR le Père Noël sur les écrans, et même dans les galeries marchandes. C’est une croyance fondée sur des preuves : les cadeaux sont bel et bien là à la date prévue. Tout est organisé pour qu’ils y croient, et sans surprise cela fonctionne. Le Père Noël est sans doute la conspiration la mieux organisée du monde occidental.

Naturellement de nombreux obstacles logiques se dressent contre la croyance. D’autres avant nous ont traité la question de la possibilité (ou non) pour le Père Noël d‘exister. La chaîne Balade Mentale a même consacré deux épisodes à la question. Il y a la difficulté de faire tenir en une nuit le travail titanesque attendu du personnage, la masse des cadeaux (près de 10 fois celle du Titanic) à faire voyager sur un traîneau tiré par des animaux uniques en leur genre. Mais ces obstacles ne sont généralement pas ce qui est déterminant dans l’abandon de la croyance. C’est plus souvent le discours incrédule des autres enfants ou des adultes qui va créer un basculement.

Le fonctionnement de la croyance dans le PN

L’abandon de la croyance au Père Noël a fait l’objet d’un très bon article de recherche par Gérald Bronner : « Contribution à une théorie de l’abandon des croyances : la fin du Père Noël ». En moyenne on cesse d’y croire à 7 ans, notamment parce qu’avant 5 ans (environ) un enfant ignore tout simplement qu’on peut mentir, car il n’a pas encore développé une théorie de l’esprit.

Dans 45% des cas, l‘abandon de la croyance se passe de manière abrupte, tandis que pour 55%, elle est plus progressive. Les ruptures soudaines sont plus souvent accompagnées de « crise » : une déception forte, violente, et l’image d’un monde où règne le mensonge. La rupture de la croyance passe par 3 modes possibles :

- La dissonance (47 % des évocations) : un élément externe à la croyance vient contredire, affaiblir, réduire à rien la crédibilité du mythe.

- La concurrence (39 % des évocations) : l’élément cognitif « le PN existe » n’est plus monopolistique, mais mis en balance avec un autre élément « le PN n’existe pas, ce sont les parents qui offrent les cadeaux »

- L’incohérence (14%) : c’est un élément interne du mythe qui, remis en question par l’individu, entraîne (ou contribue à) l’abandon de la croyance.

Mentir / pas mentir ?

Il y a un débat intéressant autour du Père Noël : est-il éthique de mentir aux enfants ? La magie de Noël vaut-elle ce mensonge ? Sans chercher à trancher, il me semble utile de noter que la croyance et son abandon ne sont pas sans mérite. D’abord on parle de « mensonge pro-social » car il est utilisé pour obtenir des enfants un comportement plus exemplaire, pour mettre en avant la valeur de la générosité, etc. Ensuite la question de l’existence du Père Noël peut constituer pour l’enfant la première expérience de la pensée critique.

Et c’est donc pour les parents une occasion en or pour faire de la zététique à la maison. Le jour où l’enfant émet des doutes, on peut lui demander ce qu’il croit et pourquoi il croit ainsi, ce qui le fait douter ou au contraire l’encourage à croire. On peut mener avec l‘enfant un entretien épistémique, c’est-à-dire l’aider à explorer le contenu de ses croyances et à aller au bout de ses questionnements.

- Autre exemple : « Qu’est-ce-qui te fait penser que la petite souris n’existe pas ? »

C’est l’occasion d’apprendre le registre du vraisemblable et de commencer à quitter celui des certitudes absolues… Car personne ne peut prouver qu’il n’existe pas quelque part un Père Noël authentique qui offre des cadeaux à certains enfants. Cette démarche permet d’aborder le raisonnement bayésien : les propositions sont examinées et reçoivent un degré de crédibilité qui va déterminer quel niveau de preuve sera nécessaire à leur acceptation. C’est une méthode que nous pouvons tous utiliser aisément, puisque le raisonnement bayésien est le mode de fonctionnement normal de notre cerveau.

2 – De l’existence des personnages historiques ?

Une fois posée la question de l’existence du Père Noël et de la méthode intellectuelle permettant d’apporter une réponse vraisemblable, on est armé pour réfléchir à ce qui nous prouve l’existence de… N’importe qui. Michel Drucker existe-t-il ? Et Victor Hugo ? Et Ramsès 2 ? Et cetera ? On peut imaginer des scénarios où toute l’histoire a été inventée. Et c’est ce qui arrive aux récentistes qui rejettent l’existence du Moyen-Âge.

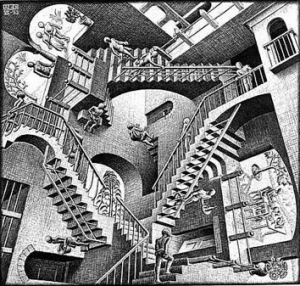

Remettre en cause l’existence de tout ce dont on ne peut pas tenir une preuve personnelle, c’est s’adonner à la méthode hypercritique, et ce n’est pas très efficace pour se faire une représentation fiable du monde. Car vous n’aurez jamais une preuve absolue des premiers pas de l’humain sur la Lune, de la place de la Terre dans l’univers ou de l’efficacité du vaccin contre Ebola. Même ce que vous avez vécu peut être altéré dans votre mémoire ; les faux souvenirs sont indiscernables des vrais. Il faut donc trouver un moyen de se débrouiller SANS preuve absolue.

Et on en revient au mode bayésien et à l’idée de vraisemblance. À chacun de considérer l’ensemble des hypothèses nécessaires pour préférer une thèse ou une autre en l’absence d’une preuve absolue. Et à partir de là, le curseur vraisemblance permet de rendre un verdict (toujours modifiable selon que de nouvelles informations deviennent disponibles).

Cas d’école : Monsieur Socrate

L’homme derrière la légende de Socrate a-t-il réellement existé ? Il est indéniablement un personnage de première importance dans l’histoire des idées. Il a influencé d’innombrables penseurs, son œuvre a eu un impact réel sur le monde. Mais il n’y a nulle part trace de ses écrits, et pour source de ses actes et déclarations nous n’avons guère que les mots de Platon, des allusions chez Aristophane, et quelques textes des « petits socratiques ». Aristote, déjà, n’arrive à Athènes que 30 ans après la disparition de Socrate.

En sommes, nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour dire avec certitude que Socrate a existé. Il est vraisemblable qu’il ait vécu, mais en douter reste un acte raisonnable. Il est intéressant de noter, que l’existence de Socrate –ou son absence d’existence– est sans effet sur la valeur de sa doctrine, de ses discours, de sa pensée méthodique. À cet égard la question de l’existence de Socrate ne revêt donc d’intérêt que pour les historiographes, car quoi qu’on trouve, cela ne changera pas fondamentalement la manière dont l’histoire de sa pensée peut être analysée, comprise et mise en œuvre.

Il en va tout autrement de l’existence d’un autre personnage célèbre des fêtes de fin d’année.

3– La thèse mythiste. Jésus n’aurait pas existé ?

AVERTISSEMENT — Ceci correspond à la partie 3 de l’émission.

Des milliers de nuances dans les écritures, leur exégèse, les traditions, les rites et les pratiques vont être passées sous silence parce que nous ne sommes pas experts en théologie. Ça tombe bien, nous ne parlerons pas de théologie. En revanche, nous adopterons un point de vue rationaliste sur l’histoire, et sur cet aspect-là non plus nous ne sommes pas experts et allons donc commettre des raccourcis et des approximations. Rien de ce qui sera dit ne doit être tenu pour parole d’évangile (c’est drôle parce que…) mais on espère que cela piquera assez votre curiosité pour que vous vous documentiez plus avant sur ces questions.

La thèse mythiste propose que le Jésus de la religion ne doit rien à un personnage historique, mais tout à des traditions préexistantes, notamment la figure du « sauveur qui meurt puis ressuscite » et d’autres concepts qui ont été condensés dans une seule et même histoire, laquelle tire son succès de ce recyclage habile.

Cette thèse est abandonnée par le milieu académique depuis plus de 80 ans, et pour tout dire, elle n’est pas toujours défendue par des gens sérieux. Par exemple les récentistes font parfois référence à la thèse mythiste, mais en dehors de leur négation de l’historicité du personnage, ils ne partagent aucun véritable argumentaire avec cette thèse. Par ailleurs, sur le sujet de la thèse mythiste, nous ne vous conseillons pas de visionner le film (très approximatif et allègrement conspirationniste) Zeitgeist ; à la place préférez « The God who wasn’t there ».

La thèse remonte au 18ème siècle en France avec Volney et Dupuis. Le premier théologien à défendre cette idée est Bruno Bauer au 19ème siècle. Il écrit en 1842 :

« Tout ce qu’est le Christ historique, tout ce qu’on dit de lui, tout ce qu’on sait de lui, appartient au domaine de l’imagination, l’imagination de la communauté chrétienne, et n’a par conséquent rien à voir avec aucun homme du monde réel. »

Depuis Bauer, la thèse mythiste repose sur trois principes qui n’ont à ce jour pas reçu de réfutation.

- Le Nouveau Testament n’a pas de valeur historique.

- Il n’existe pas de référence non chrétienne à Jésus Christ datant du premier siècle.

- La chrétienté a des racines mythologiques et païennes.

Pourquoi questionner l’historicité ?

On a très longtemps tenu à l’historicité d’Abraham et de Moïse pour des raisons de tradition et de politique. Et quand je dis très longtemps, cela veut dire jusque dans les années 1980. Il y avait un véritable tabou à remettre en question l’historicité des textes. Avant cela, rappelons-nous, il a été longtemps impossible de douter de l’existence d’Adam et Ève. Pourtant il est aujourd’hui pleinement acté que ce couple originel ne peut pas avoir eu d’existence physique, car les lignées biologiques ne marchent pas comme ça. Evidemment, une vision théiste du monde s’accommode mal de l’abandon de ce mythe, d’autant que sans Adam et Ève, on est privé du concept de péché originel sur lequel repose tout entier la mission de… Jésus Christ, mort en sacrifice pour répondre à ce péché originel.

Le monde académique des disciplines liées à la théologie a donc très longtemps fonctionné d’une manière qui a empêché certaines questions d’être posées sérieusement. Je me permets de noter en sus que la plupart des théologiens sont aussi des croyants, ce qui implique une motivation personnelle à tenir pour authentique l’existence de Jésus, puisque (encore une fois) la grande différence entre Jésus et Socrate, c’est que le message de Socrate resterait indemne si on prouvait que son auteur est fictif, là où l’essentiel du message religieux de Jésus n’a de sens qu’au travers de la réalité de son passage sur terre. Ceux qui ne veulent pas renoncer au message ont tout intérêt à vouloir croire que l’homme a bien vécu.

Depuis quelques années, la thèse mythiste regagne de la respectabilité avec par exemple le travail de Robert Price, de Richard Carrier ou d’Earl Doherty. S’impose donc la nécessité d’aborder cette question avec méthode, c’est-à-dire avec un scepticisme a priori sur les faits : éviter de prendre pour point de départ la conclusion de l’enquête. Il convient donc d’examiner les preuves de l’existence de Jésus… Puisqu’on ne peut attendre aucune preuve d’inexistence.

Que valent les preuves de l’existence de Jésus ?

L’essentiel des sources sur Jésus sont de nature religieuse, les premières d’entre elles sont les épîtres de Saint Paul. Mais elles ne sont pas contemporaines des faits rapportés, car elles furent écrites au moins 20 ans plus tard. Sur les 13 épîtres, 6 sont désormais reconnues comme n’étant pas de Saint Paul, ce qui incite à la prudence sur la véracité de ce qu’on peut en tirer. Plus intéressant encore, ces textes émanant du personnage de la chrétienté précoce le plus ancré dans l’histoire ne mentionnent jamais aucun événement de la vie de Jésus. Rien sur sa naissance, sur ses parents, ses origines, son ministère, des miracles… Jésus y est crucifié par des démons sans aucun contexte historique explicite ou biographique. Si on ajoute les éléments de syncrétisme judéo-hellénistique, on peut voir dans ces lignes un être céleste, un Jésus revenu des morts, qui apparaît aux hommes. En cela l’histoire du message du Christ s’apparente à ce qui est connu dans d’autres contextes : la révélation reçue par Mahomet ou celle de Joseph Smith.

Après les épîtres vinrent les évangiles. Ils datent d’au moins 40 après les faits, souvent davantage (jusque l’an 110). La valeur historique de ces textes est très pauvre, sinon inexistante, et aucune objectivité ne peut être attendue de témoignages qui sont rédigés dans le but de propager une religion. Les textes sont incohérents entre eux, notamment sur la date de naissance de Jésus. Pour l’évangile de Matthieu, Jésus est né sous Hérode (donc au plus tard en -4 av JC) quand pour Luc c’est sous Quirinius (donc au plus en 6 après JC). Luc et Matthieu ne donnent pas la même généalogie à Jésus, mais chacun réussit à le faire remonter à David et donc à Abraham afin de satisfaire les prophéties nécessaires pour lui attribuer le titre de Messie. L’évangile de Luc remonte même jusqu’à Adam, et cette généalogie a été le matériau de base avec lequel James Ussher a daté la création du monde à l’an -4004. Tout au long des siècles, les théologiens ont déployé de lourds efforts pour concilier ces deux généalogies afin de ne surtout pas pouvoir douter de leur lien avec la réalité historique.

Si l’on songe qu’il existe plus d’une quarantaine d’évangiles dont seuls 5 ont été retenus pour ce qui est devenu le canon Biblique, choix opéré sur la base de considérations théologiques et sans réel souci de cohérence (Matthieu vs Luc), il devient pour le moins spécieux de vouloir regarder ces textes comme des sources d’une quelconque fiabilité sur l’historicité de Jésus.

Sur les liens entre les « Écritures » et le monde réel, voir « La bible dévoilée ».

Heureusement, il existe des sources non chrétiennes, comme par exemple le Testimonium flavianum, c’est-à-dire quelques phrases écrites par l’historien juif Flavius Josèphe. Pourtant ce témoignage est loin d’être considéré comme une preuve solide, car d’une part on sait que des ajouts y ont été apportés par des copistes au fil des siècles, ce qu’on appelle une « interpolation ». La manière dont Jésus y est décrit comme le Messie est peu crédible de la part d’un juif orthodoxe qui de sa vie ne se convertit jamais et éduque ses enfants dans sa foi. La place de cet extrait dans le texte laisse aussi très perplexe, car il détone de ce qui le précède et le suit.

Voltaire, déjà, expliquait qu’il ne fallait pas se fier à cette version :

« Les chrétiens, par une de ces fraudes pieuses, falsifièrent grossièrement un passage de Flavius Josèphe. Ils supposent à ce juif, si entêté de sa religion, quatre lignes ridiculeusement interpolées ; et au bout de ce passage ils ajoutent : Il était le Christ. Quoi ! Si Josèphe avait entendu parler de tant d’événements qui étonnent la nature, Josèphe n’en aurait dit que la valeur de quatre lignes dans l’histoire de son pays! Quoi ! ce Juif obstiné aurait dit : Jésus était le Christ. Eh ! si tu l’avais cru Christ, tu aurais donc été chrétien. Quelle absurdité de faire parler Josèphe en chrétien! Comment se trouve-t-il encore des théologiens assez imbéciles ou assez insolents pour essayer de justifier cette imposture des premiers chrétiens, reconnus pour fabricateurs d’impostures cent fois plus fortes ! » — Voltaire, Dictionnaire philosophique, rubrique « Christianisme »

Autre source, romaine cette fois, Tacite est souvent cité comme une autorité de l’époque validant l’historicité de Jésus. Précisons que Tacite n’est pas contemporain des faits. Il écrit vers 116 à propos des chrétiens dont le nom « venait de Christ qui sous Tibère, fut livré au supplice par le procureur Ponce Pilate ». D’abord on peut remarquer qu’il ne fait que relayer les revendications des chrétiens de l’époque sans nullement les prouver, et surtout ce passage est considéré par beaucoup comme une interpolation, c’est-à-dire une forgerie. Un hoax !

Suétone est la troisième source souvent citée. Vers 120, il mentionne des événements instigués par un certain Chrestos. Si l’on veut y voir Jésus Christ, il faut admettre que le personnage est présent à Rome dans les années 40, ce qui ne plaide pas en faveur de sa crédibilité.

De sérieux doutes

Les éléments de preuve les plus souvent cités sont partisans ou probablement déformés. La motivation religieuse est une explication suffisante à leur existence, et c’est un mauvais plaidoyer pour l’historicité de Jésus. S’il l’on considère que le personnage a une existence réelle, l’on s’attend à un certain nombre de choses. Certes, qu’aucun historien ne mentionne le « massacre des innocents » ordonné par Hérode peu après la naissance de Jésus, les miracles réalisés par ce dernier, le tremblement de terre censé accompagner son trépas, ou encore les morts de Jérusalem quittant leurs tombeaux, cela peut se comprendre car ces épisodes se situent résolument sur le terrain de la légende et des prophéties. Mais d’un prophète suscitant tant de passions, on s’attend à ce que d’autres hommes de cette époque aient à des choses à dire. Les Romains Sénèque, Pline l’Ancien, Juvénal ou Quintilien, le Grec Plutarque, le Juif Philon d’Alexandrie n’en pipent mot. On nous parle des chrétiens, mais jamais de Jésus autrement qu’en tant qu’objet de culte. Quand en 106, Pline le Jeune écrit à l’empereur Trajan, iI évoque les chrétiens sans dire un mot sur Jésus.

Parmi les innombrables détails qui fissurent l’idée d’une authenticité historique, citons la ville de Nazareth, qui n’existait pas à l’époque alors que le Nouveau Testament parle d’une synagogue dans cette ville. Citons les reconstitutions successives des théologiens qui ont décrit le Jésus historique comme un philosophe cynique, un religieux juif orthodoxe charismatique, un Pharisien libéral, un rabbin conservateur, un zélote révolutionnaire, un pacifiste non violent, etc. Tous ne peuvent pas être vrais en même temps, mais tous peuvent être faux.

La thèse mythiste n’est pas toujours défendue par des approches sérieuses, et c’est un argument sérieux : les experts en théologie, en histoire des religions et de l’Antiquité ont peu d’affinités publiques pour cette thèse, mais qu’il soit permis de souligner que parmi les tenants de l’historicité de Jésus et des biographes que les médias prennent au sérieux, certains comme Jean-Chritian Petitfils croient à l’authenticité… du Suaire de Turin. Cela doit au minimum éveiller des soupçons sur la méthode par laquelle ces gens parviennent à leurs conclusions.

Un problème de définition.

La question de l’historicité d’un tel personnage a toutes les chances de s’avérer insoluble étant donné l’immense place de la légende et le peu de traces que certains pensent voir de la vie de l’individu.

À partir de quand un personnage réel, de chair et de sang peut-il être considéré comme le vrai Jésus ? Doit-il avoir prêché ? Doit-il avoir chassé les marchands du Temple ? Prononcé le sermon sur la montagne ? S’il n’a pas fait l’une de ces choses, est-il vraiment Jésus ? Doit-il être né d’une vierge (comme Pythagore ou Mithra) d’une conception divine (comme Platon, Alexandre… ou Hercule et d’autres figures mythologiques) ? Doit-il être mort crucifié ? Doit-il s’être appelé Jésus ?

Le nom Jésus vient de yeshua = Dieu Sauve. C’est un nom performatif, taillé sur mesure, comme peut l’être celui de Batman. Et l’on se trouve en butte avec ce qui demeurera sans doute l’insondable seuil flou derrière lequel l’imagination prend le relai. Le Jésus historique, s’il a eu la moindre substance, est au mieux inconnaissable. Il faut donc avoir l’humilité de le reconnaître. N’est-il pas raisonnable, au minimum, de rester sceptique, de garder et d’exprimer des doutes ? En tout cas, il semble préférable de ne pas tenir pour certaine son existence à partir de laquelle on sélectionnera les scénarios qui agencent commodément les quelques faits avérés et les innombrabes couches de légende, mais au contraire de contempler les faits et d’évaluer les mérites des différentes alternatives.

Ou bien les Écritures disent vrai, Jésus est Dieu, mort et ressuscité, auteur de miracles. Où bien elles exagèrent le destin d’un prophète mort sur la croix. Ou enfin elles racontent une histoire à laquelle ont eu envie de croire bien plus de gens qu’il ne s’en trouvait pour douter et chercher des preuves.

En conclusion : prudence et méthode.

On a vu par le passé, il n’y a pas si longtemps que ça, le rejet violent rencontré par la remise en question de l’historicité d’autres personnages, d’Adam et Eve à Remus & Romulus en passant par Abraham et Moïse. Il y a évidemment autour de la figure de Jésus des passions immenses, en proportion de l’importance du personnage dans la vie de millions de personnes.

Il est logiquement impossible de prouver l’inexistence de quoi que ce soit. La charge de la preuve n’incombe donc pas à celui qui doute de l’existence de Jésus. Outre l’absence de preuves de son existence, il faut constater la profusion d’informations fausses, douteuses ou incohérentes à son propos, et l’intense motivation de beaucoup à traiter avec mépris la thèse mythiste.

Tout cela ne prouve nullement que la thèse mythiste est vraie. On peut toutefois s’étonner de l’absence totale de cette thèse dans les médias mainstream et dans la majorité de la littérature scientifique. Je me permets de conjecturer que les années à venir apporteront leur lot de changement sur la place accordée à ce questionnement et au sain exercice du doute, même en regard de figures que la susceptibilité des croyances voudrait garder à l’abri de l’exercice de la pensée critique.

Ressources

— http://www.dailymotion.com/video/xgx92d_origines-du-christianisme-8-15_school

— http://www.slate.fr/story/104227/cinq-raisons-jesus-jamais-existe

— Le Balado Sceptique avec Bruno Van de Casteele: http://www.scepticisme-scientifique.com/episode-177-sitp-bruxelles-jesus-de-nazareth-a-t-il-existe/

— Jesus the Nazarene: Myth or History. Maurice Gaugel (1926) http://www.christianorigins.com/goguel/ch1.html