J’ai déjà parlé de l’incroyance sur ce blog, et de la manière dont le langage autorise mal à parler de ce que l’on ne croit pas sans que l’on soit hautement tenté de comprendre qu’il est question de ce que l’on croit ne pas être.

Cette nuance primordiale échappe souvent, je le vois dans les conversations. Je vais donc essayer de la rendre concrète : prenons l’exemple d’une jarre dans laquelle quelqu’un a placé une quantité importante mais inconnue de billes. Si vous me demandez si je crois que la jarre contient un nombre pair de bille, je vous répondrai non. Si vous voulez en conclure que je crois que la jarre contient un nombre impair de bille, vous êtes imprudent. En réalité, je ne crois pas non plus que la jarre contient un nombre impair de bille. Je peux regarder cette jarre, admettre qu’elle contient des billes et ne tenir aucune croyance du genre. Notez que je ne suis pas agnostique du nombre de billes, puisqu’il suffit de l’ouvrir et de les compter pour avoir une réponse définitive. Mais en l’absence d’un tel comptage, je ne crois rien par rapport à la question d’un nombre pair ou impair. Il s’agit bien d’une absence de croyance.

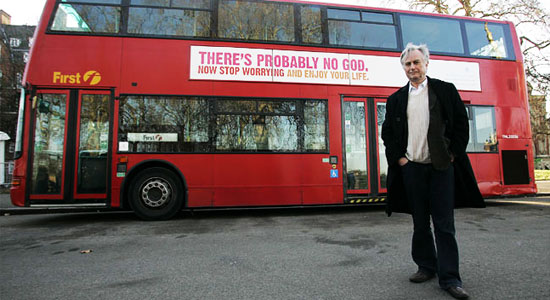

Je voudrais commencer en essayant de prendre un peu la mesure de l’injonction socio-culturelle intransigeante sur la question de la croyance en Dieu. Le langage lui-même est pris en otage. La non-croyance n’est désignée qu’en référence à la croyance en Dieu, et tous les mots qui désignent les non-croyants sont forgés dans un paradigme de croyant : infidèles, impies, mécréants, incroyants, incrédules… athées. Ces mots à connotation très négative stigmatisent l’anormalité ou l’indésirabilité de leur posture.

C’est parce que nous vivons dans un monde où, des millénaires durant, la croyance a eu tous les pouvoirs, où Dieu est une question omniprésente dans notre histoire, dans notre société, que l’on range dans un même sac ceux qui ne partagent pas l’option métaphysique dominante. Ce sac, c’est l’athéisme, et c’est problématique.

Que dit la philosophie ?

« “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).

This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question. »

Source : https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/

En résumé : l’athéisme est initialement défini dans un paradigme théiste. Il faut être en présence de l’idée de Dieu pour pouvoir désigner la position de ceux qui ne tiennent pas cette idée pour vraie. Les débats philosophiques portant généralement sur la question ontologique, celle de l’existence de Dieu, alors l’athéisme est résumé à la posture de ceux qui disent non.

Pour éviter de réduire l’athéisme à une invention du paradigme croyant, on a proposé de lui fournir une définition « positive » : l’athéisme est la conséquence d’une position naturaliste, d’un matérialisme ontologique. En d’autres termes ceux qui considèrent que l’Univers trouve sa cause dans des processus physiques, affirment l’inexistence du surnaturel, et donc ne croient pas en dieu.

Les philosophes admettent que le terme athée est polysémique et qu’il peut aussi désigner l’état mental de celui qui ne croit pas en Dieu ou croit en son inexistence. Cet athéisme psychologique est une notion très intéressante, mais elle est généralement marginale car inopérante dans la recherche de la réponse à « Dieu existe-t-il ? » qui occupe, allez savoir pourquoi, bien plus de temps de cerveau disponible que la question des facteurs psychologiques qui conduisent à cette croyance (Cf L’ironie de l’évolution, chapitre 4).

Déjà nous voyons qu’il est faux d’affirmer qu’il existe un consensus philosophique sur les contours du concept d’athéisme, et que personne n’est rationnellement fondé à imposer sa définition aux autres.

Un désaccord

Je suis en désaccord avec la définition que le(s) dictionnaire(s) donne(nt) à « athée » (Cf la Pastille de Vled) et nous venons de voir que du côté des philosophes, en lieu et place d’un consensus, nous avons plutôt un choix instrumental dans le cadrage de la notion en raison d’une longue tradition apologétique et du poids de la pensée religieuse sur toutes les entreprises de réflexion métaphysique. Pour les philosophes, l’athée est donc en général et pour faire simple, la personne qui, à la question « Dieu existe-t-il ? », répond non. J’estime qu’il faut se demander si c’est bien avec cette question que l’on doit catégoriser les gens dans leur rapport au concept de Dieu. Je pense que c’est une erreur de procéder ainsi, et je proposerai une nomenclature plus adéquate un peu plus bas.

Autre problème : dans la tradition philosophique, le mot croyance est incroyablement polysémique car toute représentation mentale peut recevoir cette étiquette. Nous aurions sur le monde des croyances justifiées et des croyances injustifiées, des croyances fausses et des croyances correctes, et rien d’autre. Cette prémisse, si on l’admet, anéantit d’emblée, par le seul pouvoir illocutoire de cette définition de « croyance », la possibilité d’avoir sur une question une absence de croyance. Or, j’ai bien une absence de croyance sur le nombre pair ou impair de billes dans la jarre, ce qui est une position sceptique. C’est bien l’acte du sceptique de penser que l’on peut suspendre son jugement, ne pas « croire » en X, tout en agissant au quotidien conformément à ce que le contexte nous incite à estimer le plus raisonnable, même si cela concerne X plus ou moins directement.

Illocutoire : qui s’accomplit par l’usage même de la parole.

https://www.cnrtl.fr/definition/illocutoire

C’est donc peut-être parce que je défends la posture philosophique du sceptique que je suis particulièrement sensible aux défauts de cette approche qui fait de toutes nos représentations mentales des croyances. Je défends une nuance entre la position ontologique (mon jugement sur ce qui EST ou sur ce qui n’EST pas) et les choix et idées que nous faisons de manière pragmatique dans des situations où s’impose à nous de faire ces choix.

Par exemple, je peux avoir peur dans une maison « hantée » sans pour autant croire aux fantômes. Telle personne peut éviter une échelle par habitude, par biais de conformité ou pour d’autres raisons qui ne nous disent pas si elle croit en la malchance. Ces exemples illustrent bien qu’agir ou ressentir d’un côté et « croire en la réalité d’une représentation mentale » de l’autre sont choses dissemblables. C’est pourquoi j’estime utile de préciser mon vocabulaire en souhaitant qu’il soit utilisé le plus largement possible :

Nomenclature proposée :

● Théisme : On répond oui à la question « Croyez-vous / pensez-vous qu’il existe un Dieu, qu’il s’est révélé à l’Homme et entretient une relation avec lui »

● Déisme : On répond oui à la question « Croyez-vous / pensez-vous qu’il existe une entité douée de volonté à l’origine de l’univers » (s’y ajoute toutes les sortes de croyances possibles entre cette position minimale et le théisme)

● Panthéisme : On répond oui à la question « Croyez-vous / pensez-vous que Dieu est la Nature, douée d’une forme de volonté créatrice »

● Athéisme : On répond non à « Croyez-vous / pensez-vous qu’il existe un ou des dieux »

● Apathéisme : On répond « Rien à cirer » aux questions concernant le ou les dieux. Et convenons que cela peut aussi constituer une position sur l’axe épismétique que nous verrons plus bas. C’est la seule option qui implique nécessairement une indifférence à la question de Dieu.

● Négathéisme : On répond oui à « Croyez-vous / pensez-vous qu’il n’existe pas de dieu(x) ». J’ai forgé ce mot pour les raisons mêmes qui m’ont poussé à écrire cet article. Peut-être choisirez-vous de l’utiliser pour clarifier vos conversations.

Ces termes s’appliquent à la dimension ontologique de la question de Dieu : la relation de la personne à la question de son existence. Mais cette question possède une deuxième dimension, celle de la connaissance que l’on pense détenir.

● L’agnostique répond non à « puis-je acquérir une connaissance (définitive) au sujet de dieu ?»

C’est le sens strict de ce mot depuis son invention par Thomas Huxley : « J’ai inventé le mot « Agnostique » pour qualifier les personnes qui, comme moi, se confessent désespérément ignorantes sur bien des sujets à propos desquels les métaphysiciens et les théologiens, qu’ils soient orthodoxes ou hétérodoxes, professent dogmatiquement leur plus extrême certitudes »[1]

La forme militante de l’agnostique serait : « je n’ai pas la connaissance, et vous non plus ; personne n’a la connaissance ». Il s’agit d’une posture rationnelle dont j’ai déjà parlé dans cet article.

● Le gnostique, par opposition, est dans la position où l’on répond oui à cette question. On peut retrouver des explications allant dans le même sens sur diverses sources, la plupart anglophones…

● Moins connu, mais tout aussi utile : l’ignosticisme, à la question « Dieu existe-t-il ? » répond « Je ne dispose pas d’une définition cohérente de Dieu, et par conséquent la question n’a pas de sens pour moi. » Les ignostiques renvoient les croyants de tous bords faire un travail de définition de ce en quoi ils croient.

Les deux axes (ontologique /

épistémiques) étant distincts, on peut « cumuler » certaines

étiquettes ci-dessus. Il est tout à fait possible d’être agnostique et

n’importe laquelle des 5 options de l’axe ontologique. En particulier on peut

sans problème (et cela arrive souvent chez les militants de l’athéisme) être à

la fois athée et agnostique… et même ignostique en prime.

Cette nuance entre un axe ontologique et un axe épistémique n’est pas une tocade de militant athée puisqu’on la retrouve clairement dans l’encyclopédie de philosophie de Stanford : « On peut, de manière cohérente, croire que l’athéisme [ici au sens de négathéisme] (ou le théisme) est vrai tout en niant que l’athéisme (ou le théisme) est démontré vrai. »[2]

Il existe d’autres dimensions à

la question de Dieu. Donnons deux exemples.

● L’antithéisme juge l’idée de Dieu offensante, moralement rédhibitoire, et professe qu’on est fondé à espérer qu’il n’existe pas. C’est la position défendue par Thomas Nagel[3] ou encore par Christopher Hitchens[4]. On l’entend aussi dans le sens d’une opposition au théisme, c’est-à-dire à la croyance en l’existence d’un dieu. (Je conseille à tout le monde de ne pas donner à antithéisme un autre sens que l’un de ces deux-là, sinon les conversations sur le sujet deviennent compliquées).

● L’anticléricalisme s’oppose au pouvoir des institutions religieuses qui prétendent parler au nom de Dieu.

Objection

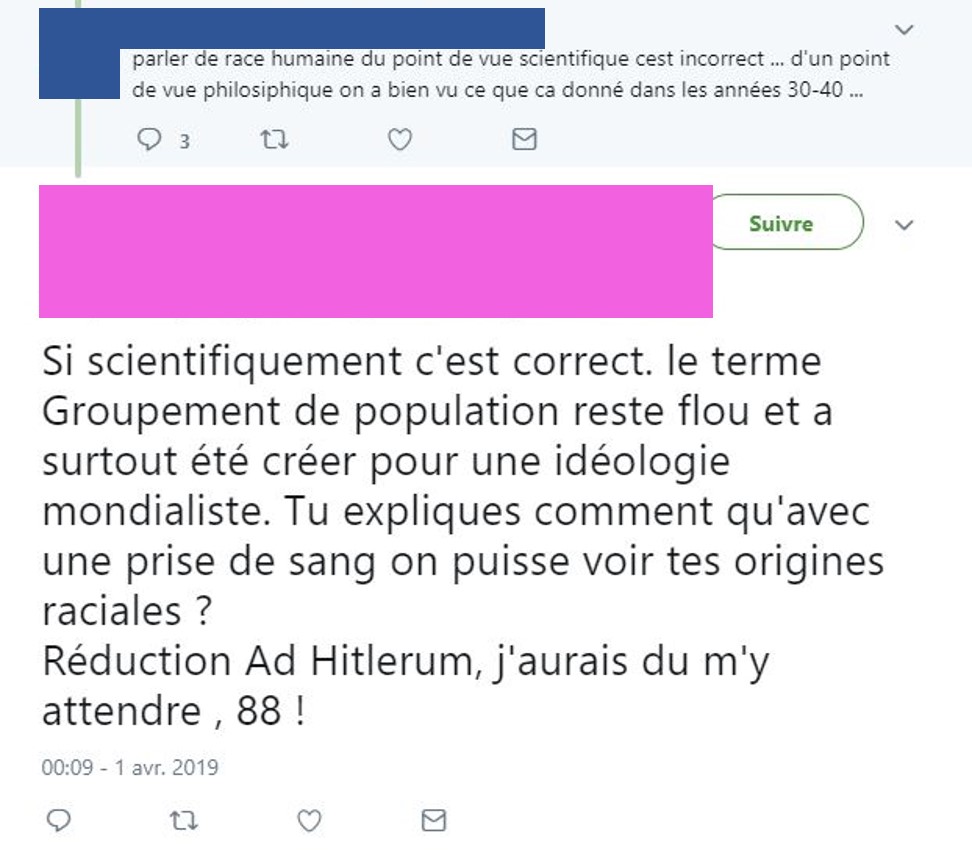

La présentation ci-dessus ne fait pas forcément l’unanimité, et la possibilité que je défends d’être à la fois athée et agnostique suscite quelques réactions de rejet. J’ai notamment reçu la critique suivante de la part d’un sceptique intéressé par les questions d’apologétique :

« Je dirais que seules des personnes qui n’ont jamais entendu parler de quelque chose peuvent réellement être dans une position d’absence de croyance. Par exemple, un enfant qui n’a jamais entendu parler du Bigfoot est dans une absence de croyance par rapport à son existence ou inexistence. »

Connaître l’existence d’une hypothèse, et même lui accorder un traitement bayésien pour évaluer le niveau de crédence qu’on lui accorde, suffit-il pour tenir une « croyance » ? Il me semble que la charge de la preuve incombe à ceux qui affirment que nous avons tous une croyance vis-à-vis de tous les concepts portés à notre connaissance, parce sinon nous en revenons à la puissance performatrice du langage qui décide que la croyance c’est cela parce que la croyance c’est cela, et dont un sceptique est en droit de douter. Je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait pas être sans avis, sans « croyance » sur Jésus Christ, par exemple. Vouloir tout réduire à des chiffres bayésiens sensés définir ce que l’on croit me semble très insuffisant. L’approche bayésienne nous aide à évaluer l’évolution de nos représentations, à comparer notre niveau de crédence avec celui d‘un interlocuteur pour identifier quel aspect de la question en jeu nous sépare, mais elle ne dit quasiment rien de nos options ontologiques… L’approche bayésienne ne nous renseigne que sur 3 options ontologiques : 0%, 100% ou entre les deux. D’un point de vue ontologique rien ne distingue un 0,1 % d’un 99,9 %, ou plus exactement il n’y a pas de frontière objective à franchir, puisqu’il n’y a pas de bornes délimitant le doute, et pourtant ce continuum ne saurait se réduire à un vaste 50/50 ; il semble évident qu’il existe plus de nuances que cela.

NB : Le bayésianisme n’est pas le sujet principal de cet article, et le paragraphe ci-dessus est très insatisfaisant, et insuffisant pour exprimer ma pensée (encore incomplète) sur le sujet. Je vous renvoie vers un échange avec Monsieur Phi sur Twitter, où il défend l’utilité du bayésianisme dans ce contexte (ce que je ne conteste pas). Ca se passe ici.

Pour savoir s’il est possible d’être athée et agnostique à la fois, il peut être utile de se demander ce qu’en pensent les personnes concernées.

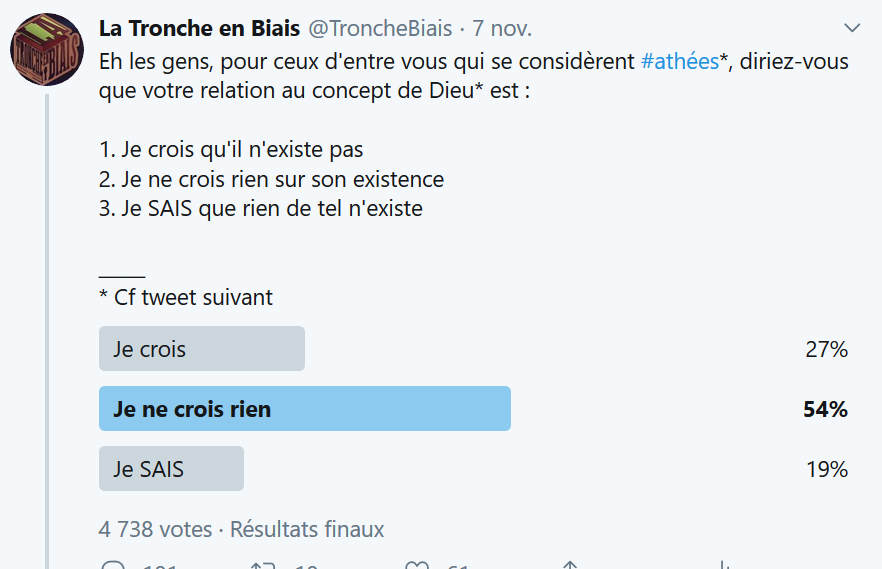

Un petit sondage

J’ai demandé sur Twitter aux gens se reconnaissant

« athées » de choisir quel énoncé retranscrit le mieux leur relation

au concept « Dieu ».

- Je crois que Dieu n’existe pas.

- Je ne crois/pense rien au sujet de son existence.

- Je sais qu’il n’existe pas.

Les 3 options sont complémentaires : pour qui se dit

athée (dans les différentes acceptions du terme), il ne peut pas exister

d’autre choix logique.

Les choix 1 et 3 correspondent

aux « vieilles » définitions de l’athéisme, celles des dictionnaires

et d’une partie de la philosophie, ce que j’ai proposé d’appeler négathéisme.

On voit bien que la moitié des athées de l’échantillon ne s’y retrouvent pas.

Le choix 2 devrait être celui des apathéistes, et aussi de beaucoup de ceux qui se disent « agnostiques » (en donnant à ce mot le sens d’athéisme faible qu’il a souvent dans le langage courant). Les ignostiques et les antithéistes pourraient sans doute émarger aux 3 propositions. Tous ceux qui estiment que l’Univers ou la Nature est Dieu n’entrent pas dans la catégorie athée, ils ne sont pas concernés par ce sondage.

Évidemment, un tel sondage est

très biaisé car les répondants ne sont pas n’importe qui : ils ont un lien

plus ou moins étroit avec le compte twitter de la TeB, et ont donc probablement

été exposés à nos idées sur le sujets, fréquentent des sites similaires, partagent

avec nous un certain nombre d’idées, peuvent être influencés par les

commentaires qui entourent le sondage, etc. On ne pourra pas tirer de

conclusion ferme des réponses fournies, ni établir une nouvelle définition de

l’athéisme simplement en traitant ces données.

L’utilisation dans les énoncés du

verbe « croire » sans en préciser le sens est source d’hésitation et

de plaintes de la part des internautes, de même que le sens de

« Dieu » que j’ai pourtant incité à recevoir dans sa signification la

plus large (et donc dans le sens du déisme, voire du panthéisme). Quant au flou

autour du mot athée, il constitue

l’objet même de ma démarche.

On a porté à mon attention un possible biais de désirabilité vers le choix 2 pour les athées qui ne veulent pas admettre qu’ils « croient » quoi que ce soit (Merci Franck Ramus). C’est en effet possible. Ce biais va dans le sens d’une concentration des votes pour la proposition 2, qui est celle dans laquelle je me reconnais moi-même.

Pour tirer de ce sondage biaisé un enseignement utile et au moins un peu fiable, il nous faut choisir soigneusement la question à laquelle nous voulons qu’il nous aide à répondre. Pour moi cette question est la suivante : obtiendra-t-on une réponse très majoritaire ou un éparpillement des choix ? Les biais mentionnés plus haut feront pencher la balance vers une réponse stéréotypée, or on constate une distribution 27%, 54%, 19%, qui correspond à un relatif éparpillement. Même si l’option 2 sort en tête, aidée par les biais d’échantillonnage, 46% des répondants ne se reconnaissent pas dans cette option.

Qu’en conclure ? Que le mot athée revêt divers sens chez ceux qui se réclament de cette catégorie. On trouve des athées qui affirment l’inexistence de Dieu, d’autres qui tiennent une croyance sur cette non-existence, et, de toute évidence, des athées qui veulent s’en tenir à une posture de non-croyance.

Vers une définition minimale ?

La diversité des réalités individuelles derrière le mot athée interdit selon moi de se contenter de la définition des dictionnaires qui en fait la position de ceux qui, à la question « Dieu existe-t-il ? », répondent non.

Les athées ne constituent pas un groupe homogène, il ne s’agit pas d’une catégorie que l’on jugerait robuste en systématique, la science de la classification des êtres vivants. En effet, dans cette discipline on sait bien que les catégories construites sur l’absence partagée d’un caractère sont fragiles et souvent fausses. Il est légitime de rassembler dans un même groupe tous les êtres vivants qui possèdent des plumes, mais certainement pas d’en faire autant avec tous ceux qui n’en possèdent pas, car alors on obtiendrait un groupe rassemblant pêle-mêle le castor, la vipère, la coccinelle, le champignon de Paris et le bacille de la tuberculose. Un tel groupe n’apporte rien à la connaissance des apparentements des organismes qu’il contient. Et pourtant ces organismes existent.

Ce que tous les athées partagent, le caractère commun minimal, c’est l’absence de croyance en dieu. Cela en fait un groupe difficile à définir. Et pourtant les individus qui se reconnaissent dedans existent.

Il faut donc selon moi donner à athée le sens le plus large pour qu’il englobe tous ceux qui s’en réclament (ou alors il faut les corriger et les diriger vers d’autres catégories bien définies). Ce qui les rassemble tous c’est l’absence d’adhésion à « l’hypostase Dieu ».

Cette position sur l’usage des mots est aussi celle de Matt Dillahunty (The Atheist Experience), et globalement des New Atheists anglosaxons. Il ne faut donc plus définir l’athéisme comme la position de ceux qui répondent non à la question « Dieu existe-t-il ? », car la moitié des athées trouvent la question mal posée et préféreront vous répondre mu.

Hypostase : Le terme hypostase désigne selon les époques, le contexte et les auteurs une substance fondamentale, un principe premier, l’individualité qui existe en soi ou la substance durable, la personne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypostase

Conséquences

L’athéisme ainsi conceptualisé est la position par défaut de l’esprit humain qui n’accepte pas de croire d’emblée, mais fait peser le fardeau de la preuve sur les énoncés qui affirment l’existence de quelque chose. Les sceptiques admettent cela sans problème sur l’intégralité des sujets, je ne m’attends pas à ce qu’on puisse défendre la position inverse, inopinément, sur la question de dieu.

L’athéisme au sens large est donc une absence de croyance de la même manière que ne pas collectionner de timbres est une absence de hobby. Nous savons que chauve n’est pas une couleur de cheveux, et que je n’ai pas besoin d’abonnement pour ne pas aller à la piscine.

L’agnosticisme n’en perd par pour autant toute sa légitimité initiale de positionnement sur l’axe épistémique. On peut ne pas croire et estimer que la connaissance est impossible ; on est alors athée et agnostique. On peut même croire (en l’existence ou en l’inexistence) tout en reconnaissant qu’il est impossible d’avoir une certitude rationnelle, et donc rien n’interdit à l’agnostique d’être croyant.

Enfin, un athée (et peut-être même un croyant) agnostique est en droit d’estimer que les propositions sur lesquelles il est amené à exprimer un avis sont mal formulées (au sens mathématique : l’énoncé est incohérent / incompréhensible), et en conséquence de répondre mu et à se considérer, en plus du reste, ignostique.

Peut-être ma position sur ces questions est-elle plus sophistiquée que la moyenne, et peut-être relève-t-elle d’un scepticisme radical qui ne devrait pas aujourd’hui être appelé athéisme, mais la langue est vivante et l’usage, bien souvent, fait loi.

Bref, quand on parle d’athéisme, il faut se demander si l’on

parle d’une croyance ou d’une absence de croyance, et faire évoluer notre lexique

pourrait nous y aider.

[1] « invented the word “Agnostic” to denote

people who, like [himself], confess themselves to be hopelessly ignorant

concerning a variety of matters, about which metaphysicians and theologians,

both orthodox and heterodox, dogmatise with the utmost confidence.

(1884) » T.H. Huxley The Agnostic Annual (1884)

[2]

« one can consistently believe that atheism (or theism) is true while denying

that atheism (or theism) is known to be true. »

https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/

[3]

Nagel, Thomas, 1997, The Last Word,

Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0195149831.001.0001

[4] Christopher Hitchens, Dieu n’est pas grand, 2007, Belfond.